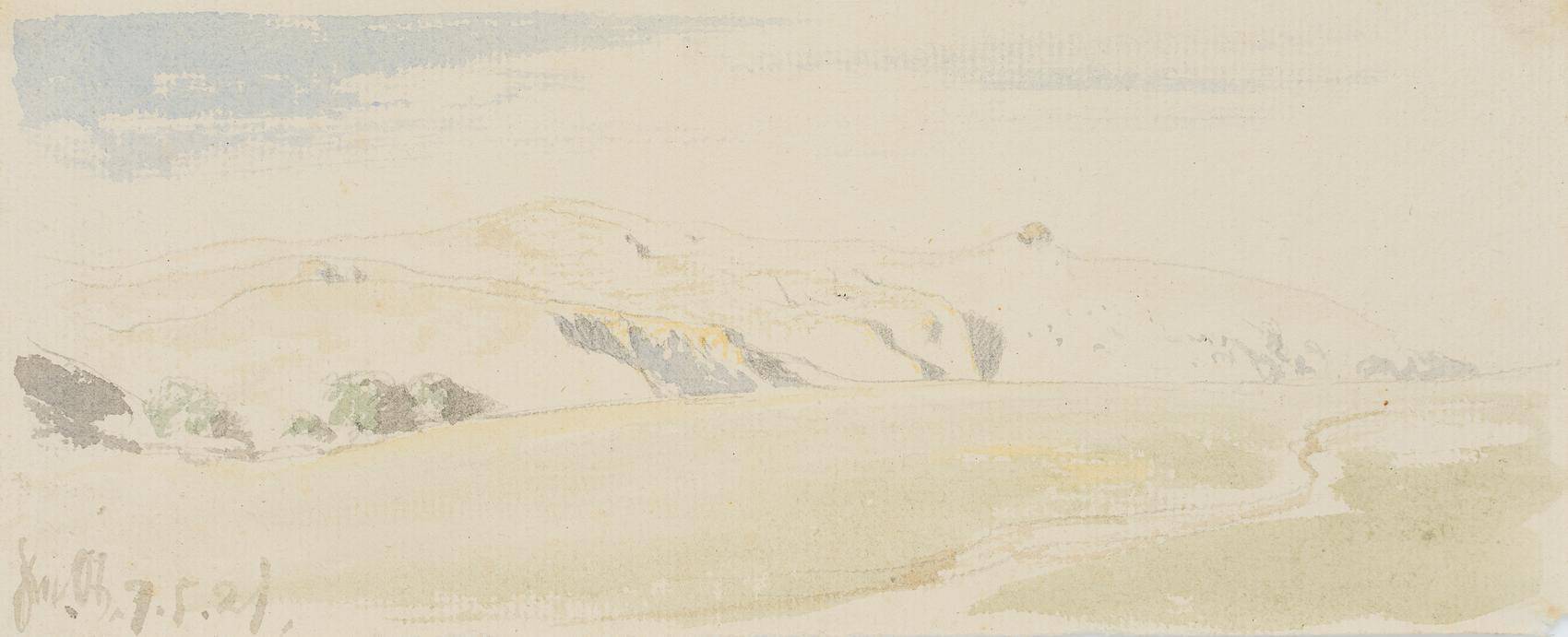

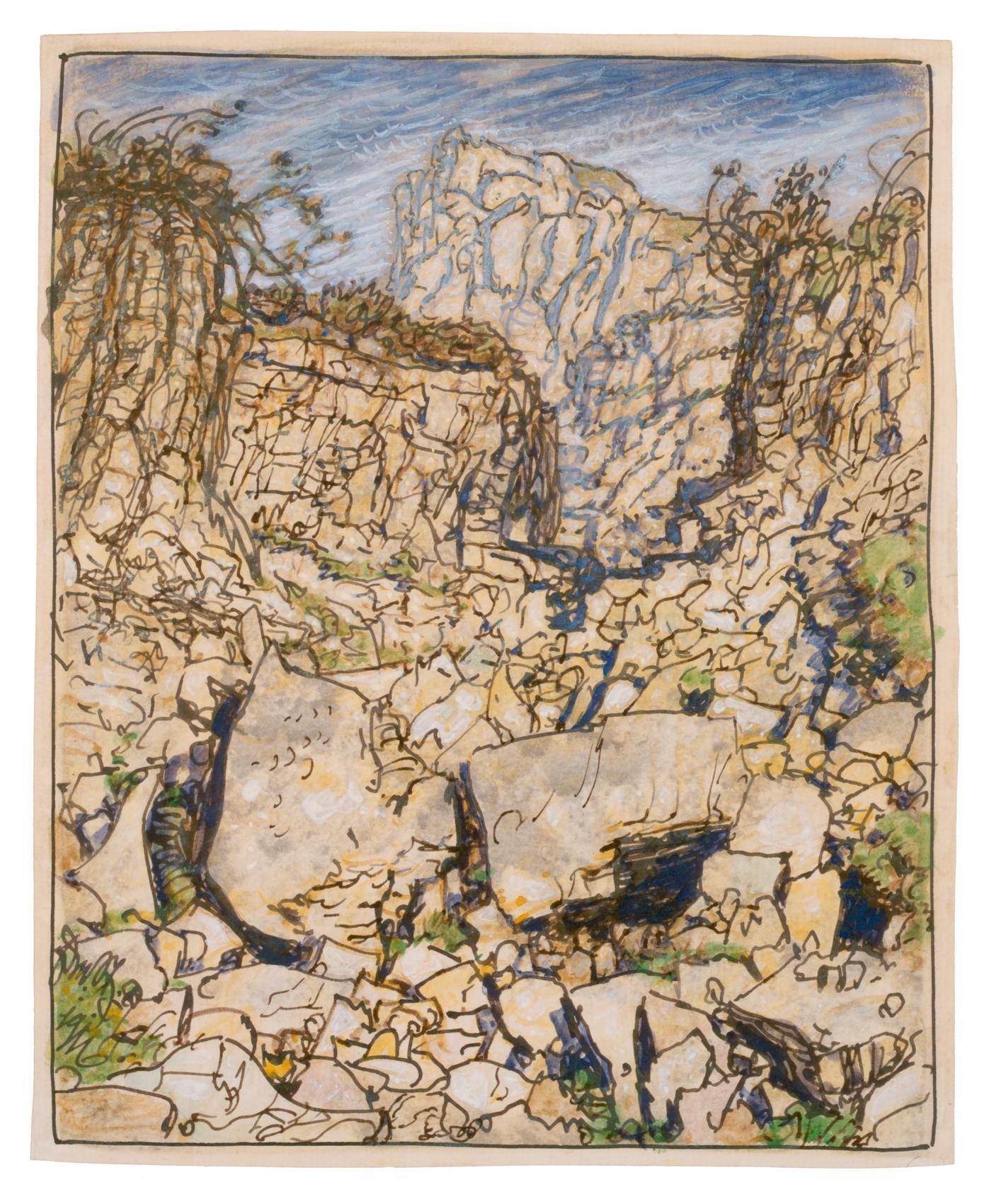

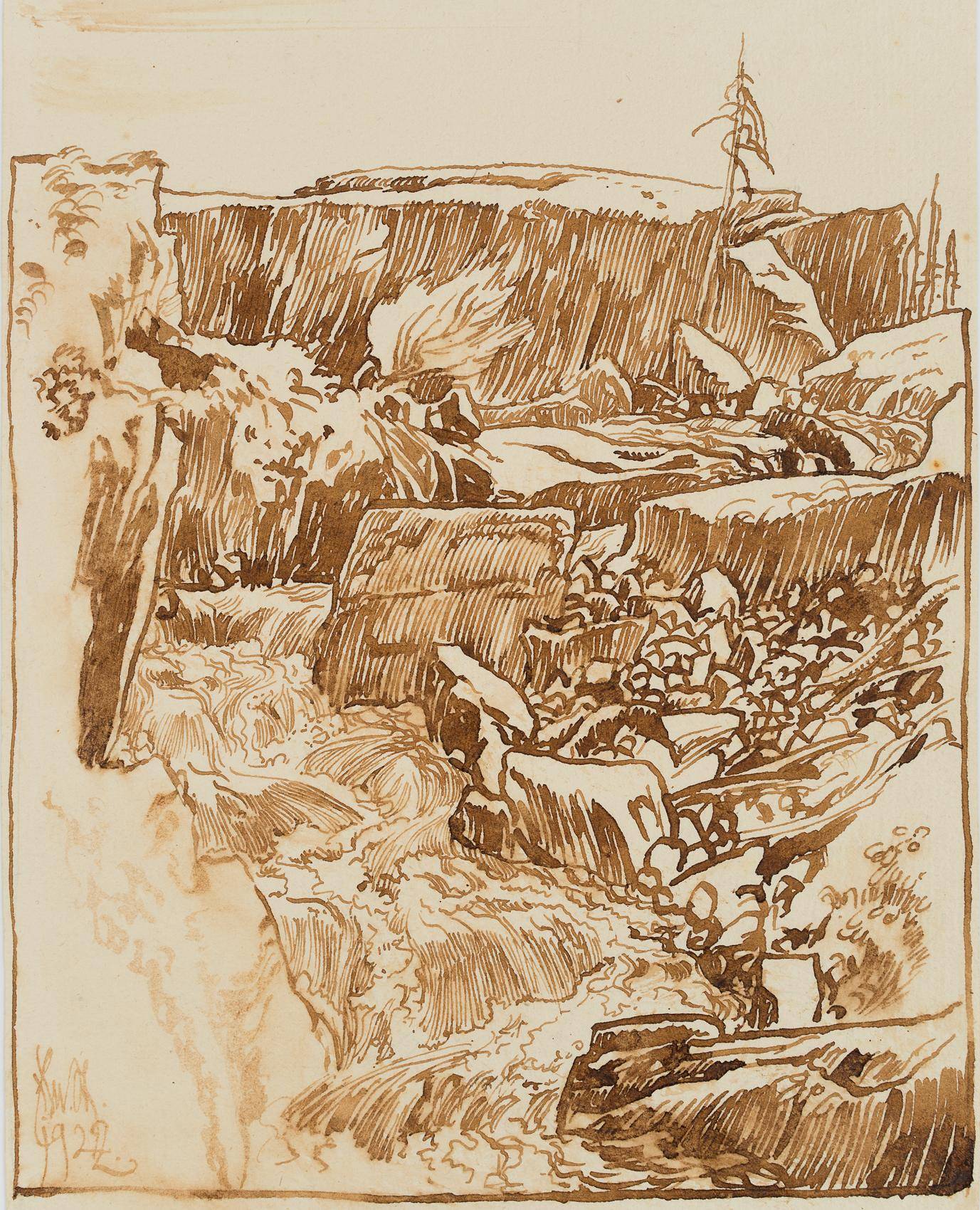

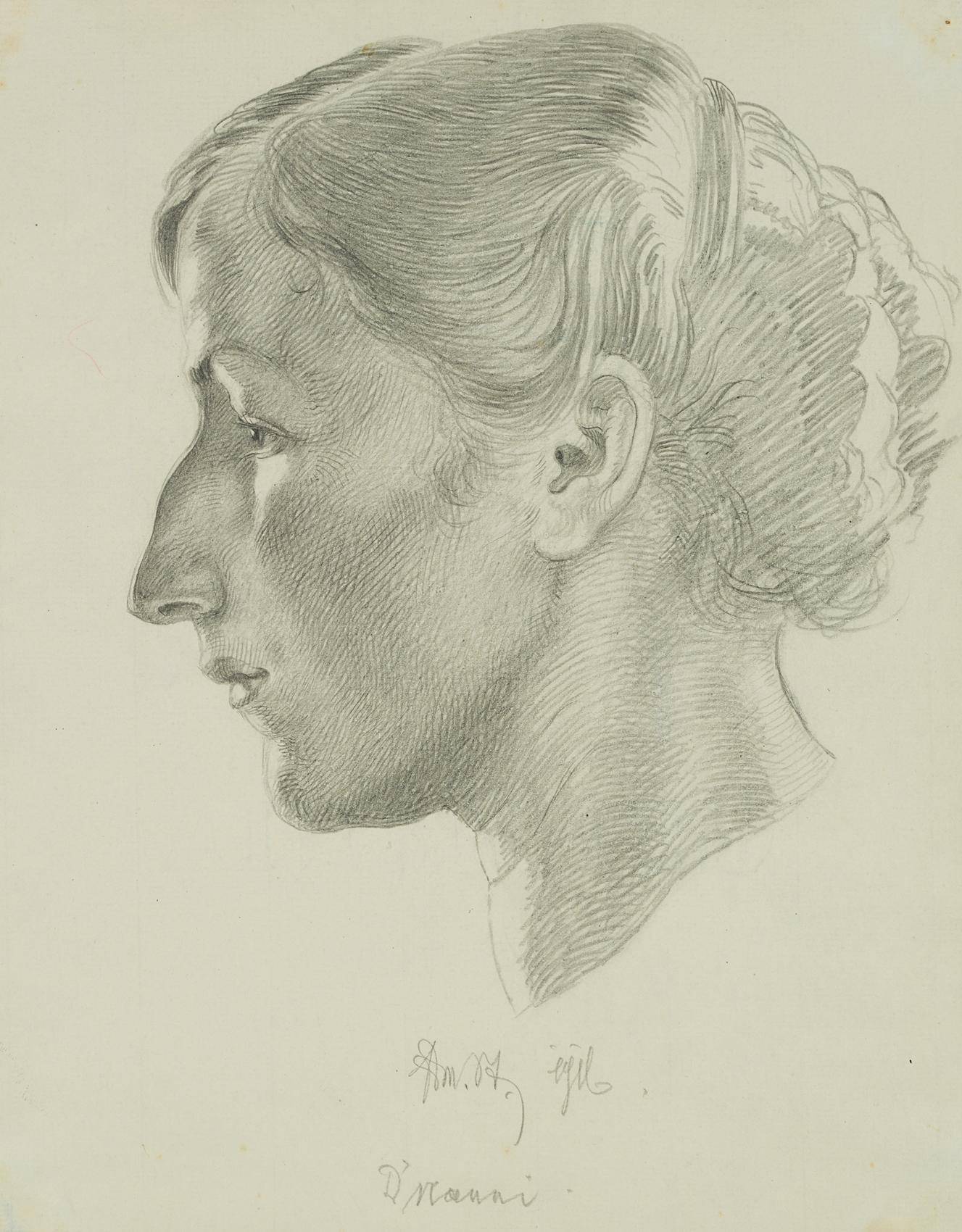

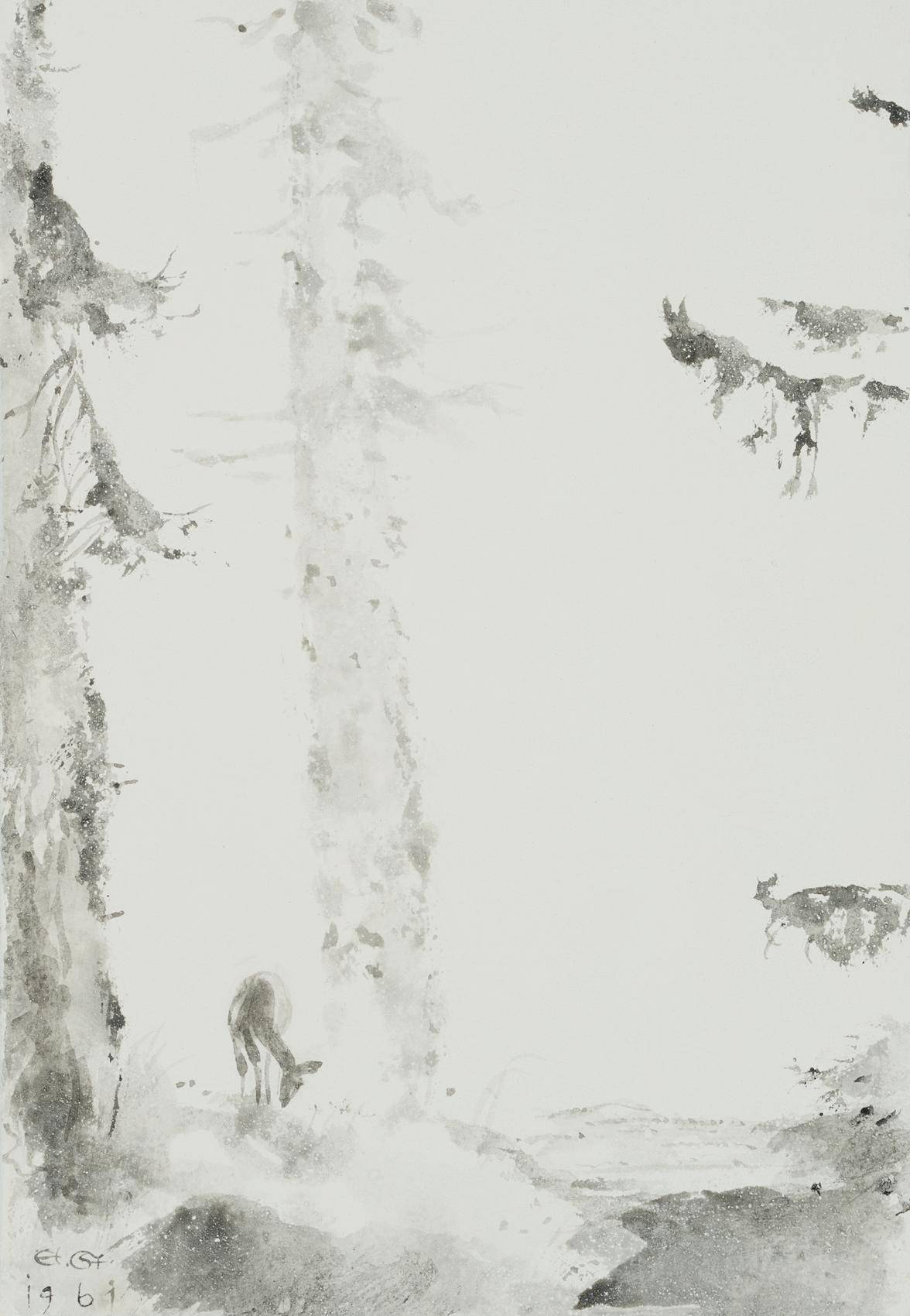

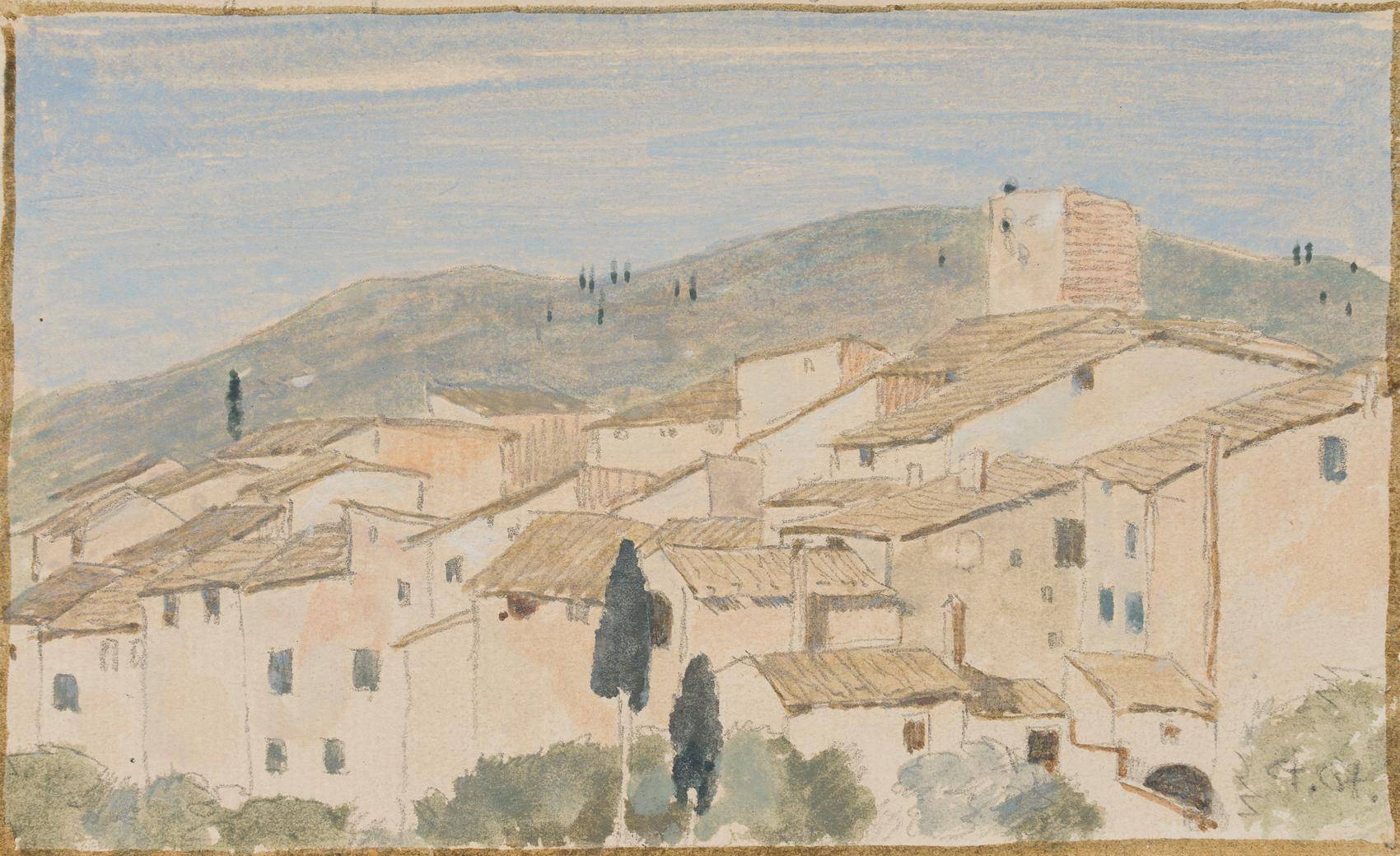

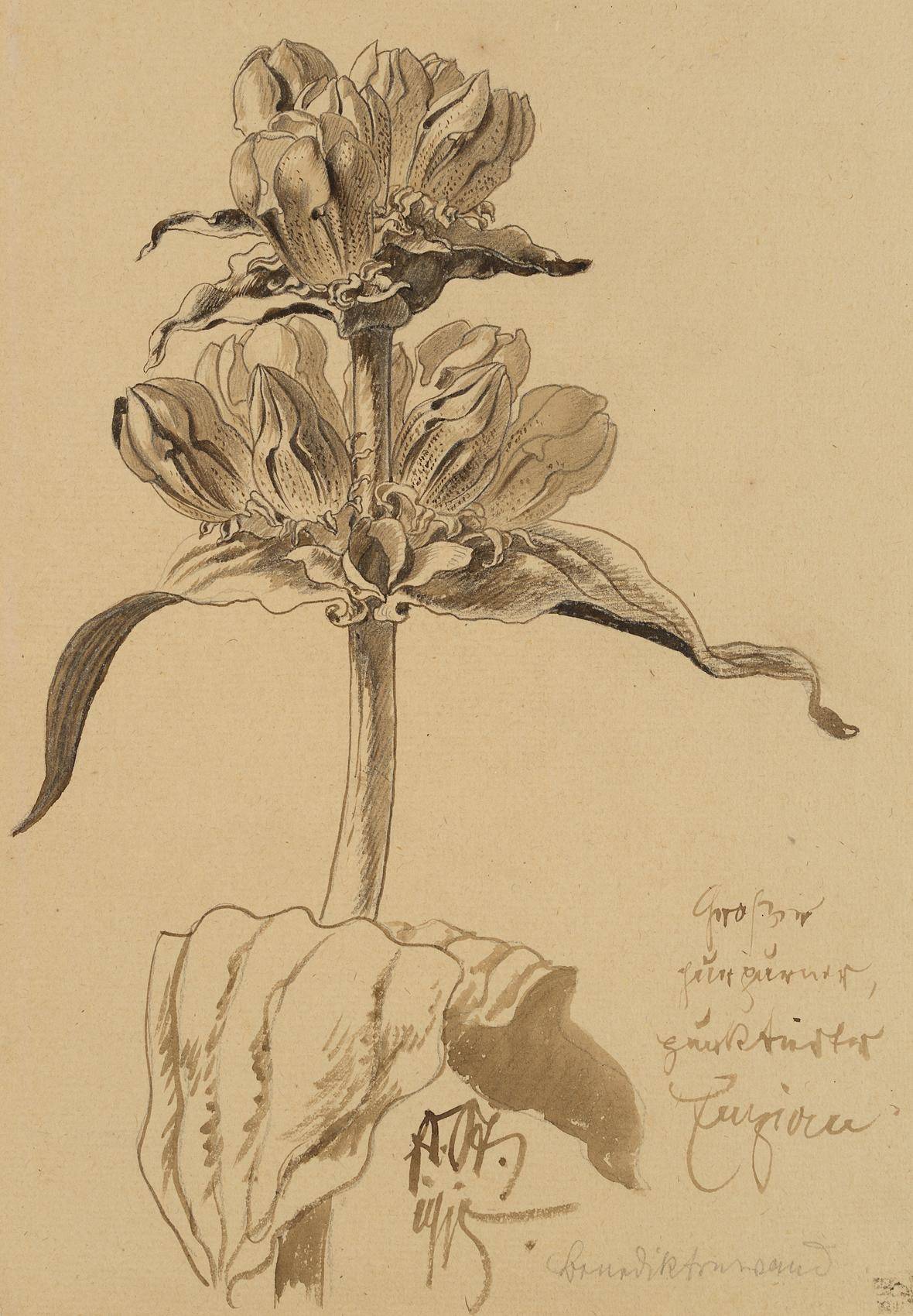

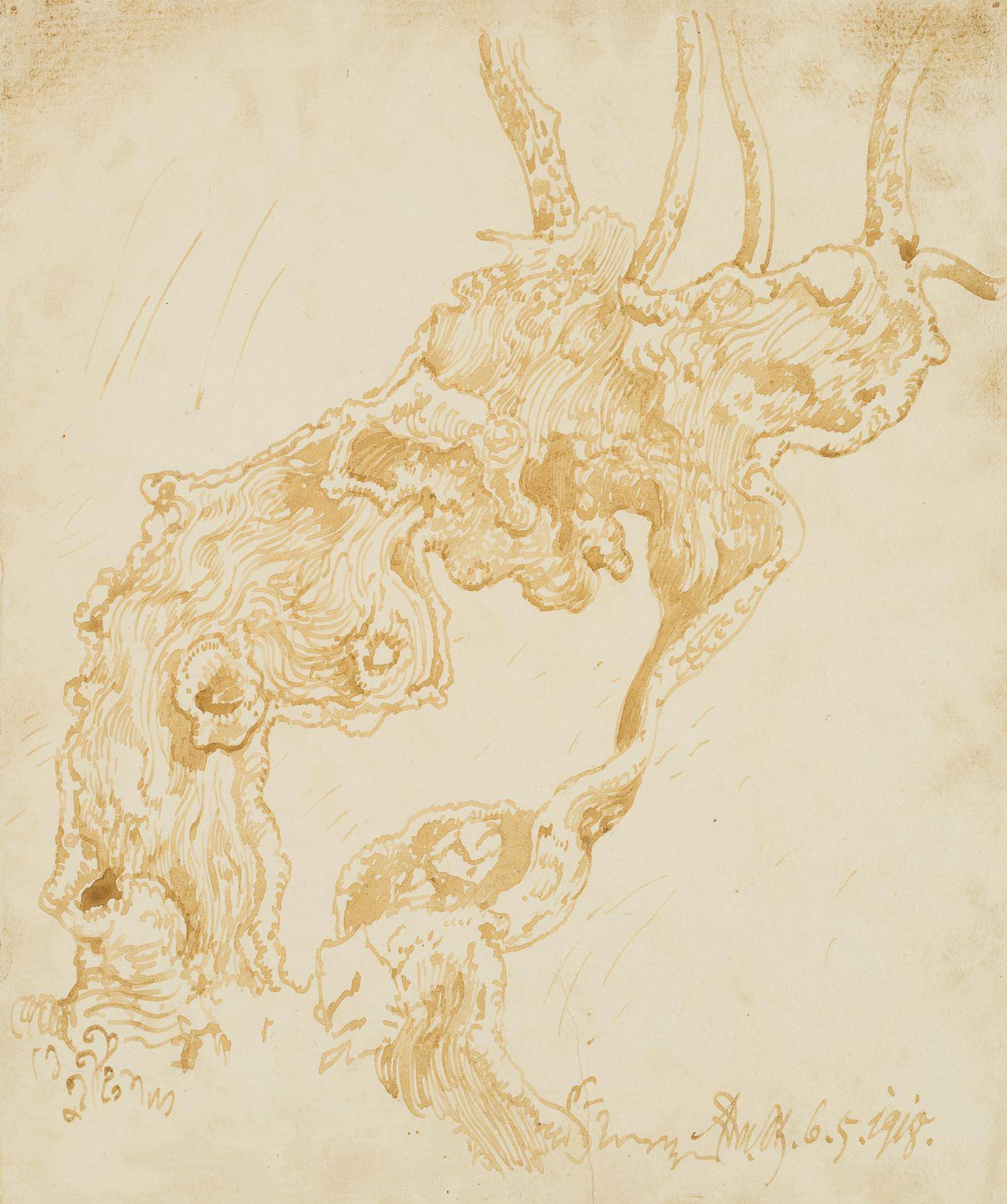

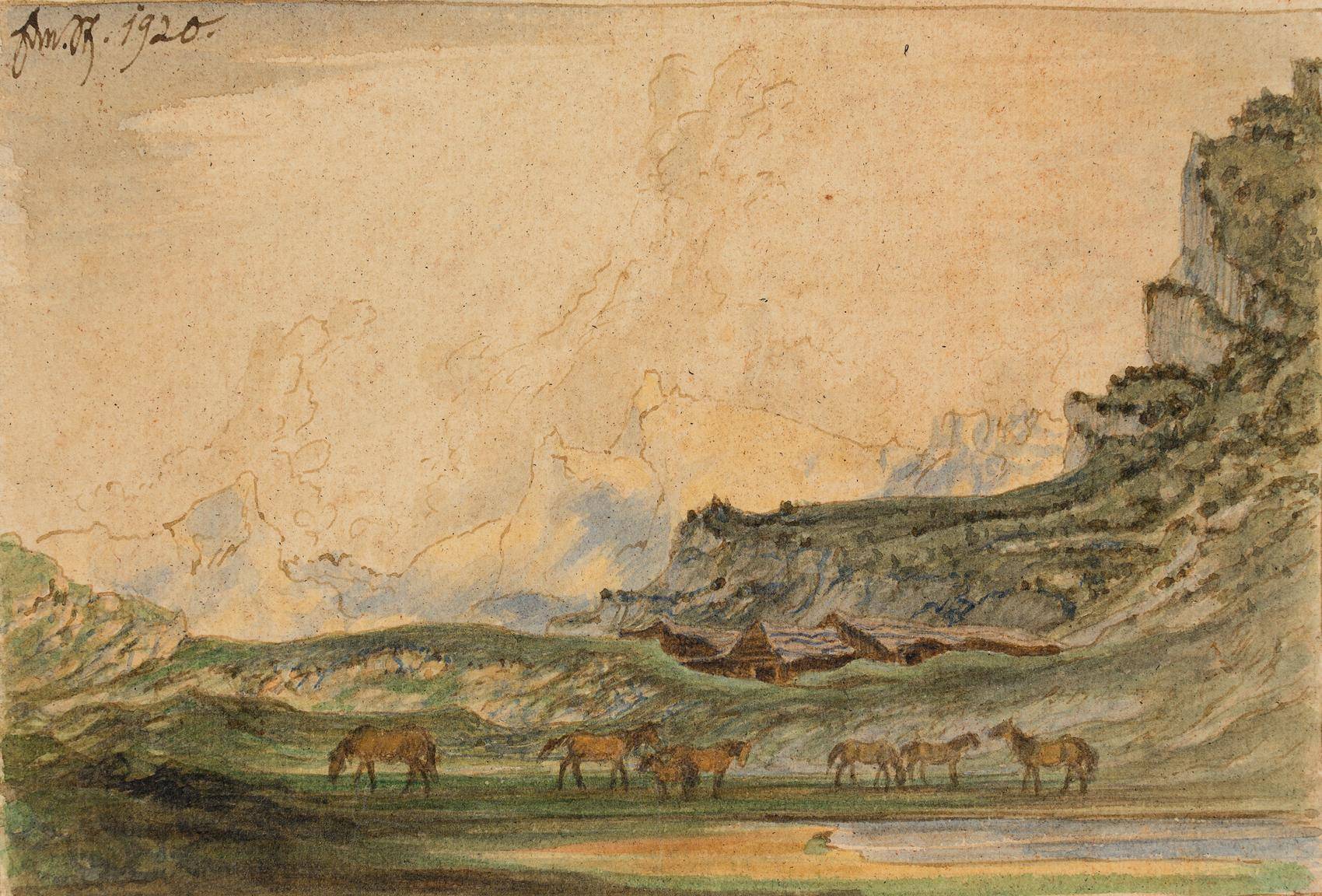

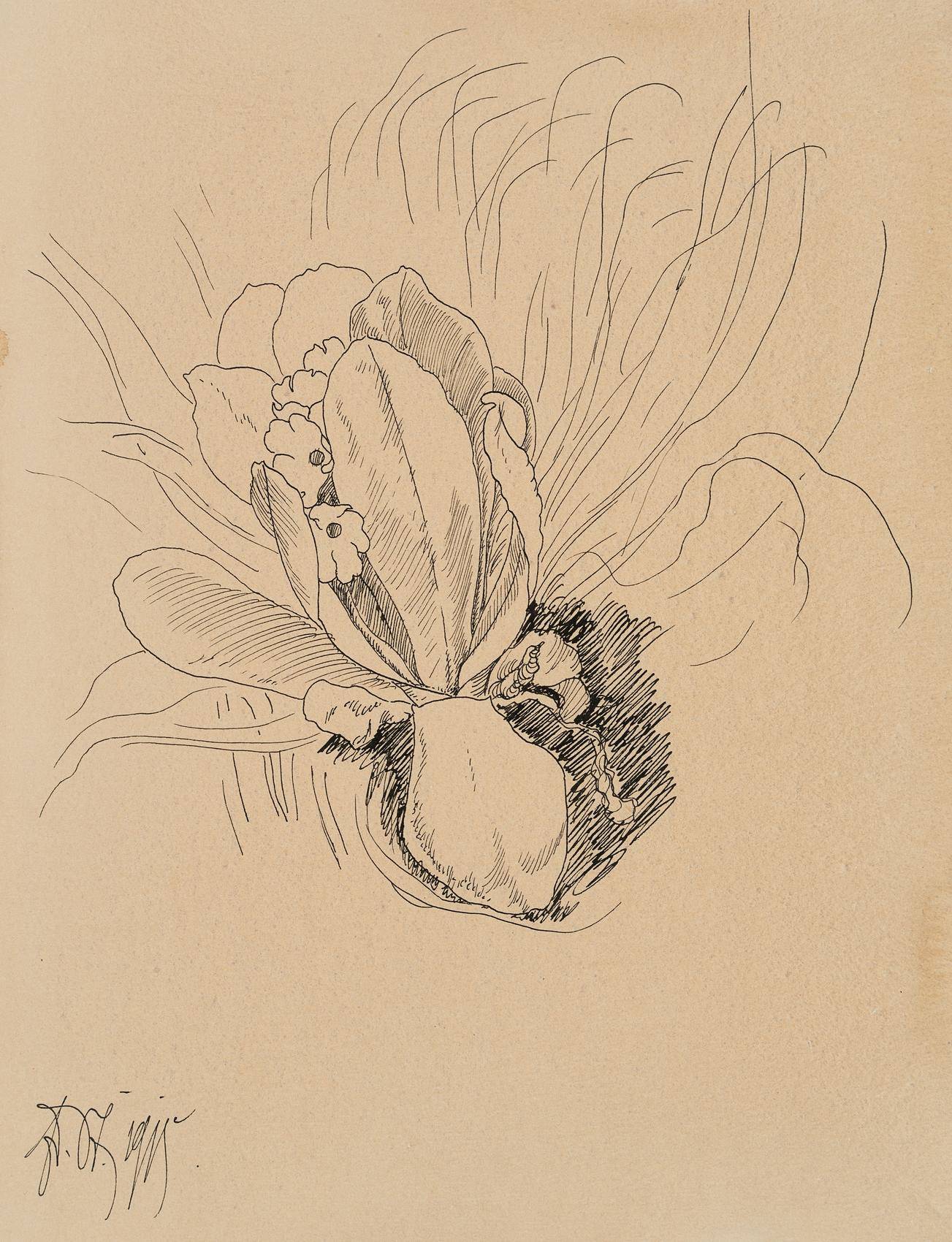

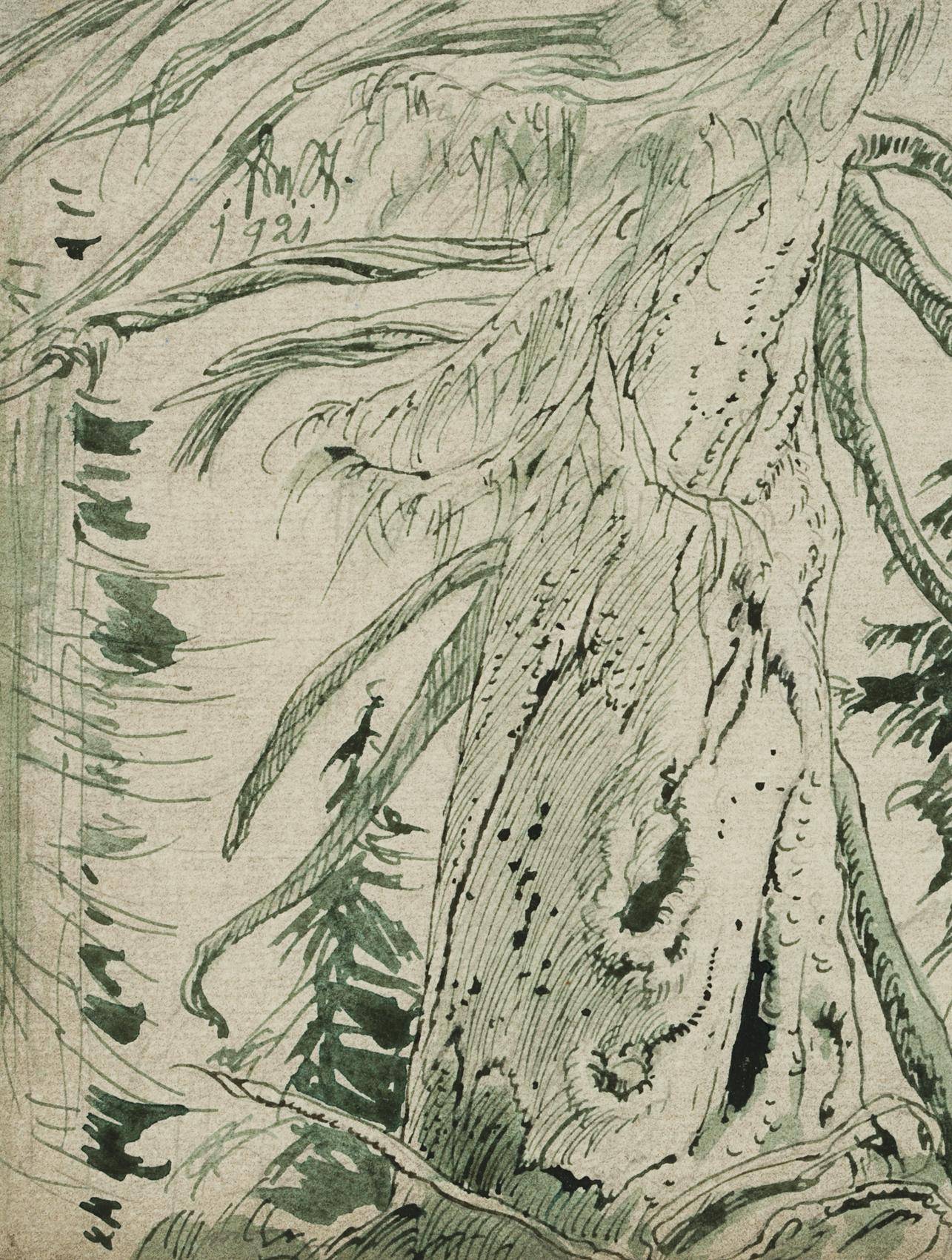

Edmund Steppes wurde 1873 in Burghausen geboren und besuchte von 1893 bis 1895 die Münchner Akademie. Bald erlangte er Berühmtheit und stellte seine Werke im In- und Ausland aus. Als Landschaftsmaler wurde er für einen innovativen Stil aus impressionistischen Impulsen mit konservativen Tendenzen bekannt. Die Weltkriege prägten das Schaffen des Malers: 1914 vom Wehrdienst befreit, war er in den 1930er und 1940er Jahren auf der „Großen Deutschen Kunstausstellung“ vertreten. Er stellte zwar die politische Akzeptanz seiner Kunst unter Beweis, durch die Absenz ideologisch überhöhender Szenen und Figuren lässt sich in den Landschaften allerdings keine Instrumentalisierung für Propagandazwecke erkennen. 1945 wurden Atelier und ein Großteil seiner Werke zerbombt und Steppes siedelte nach Ulrichsberg. Nach Kriegsende wurde er als Mitläufer zu einer Geldstrafe verurteilt, jedoch von der Anklage befreit. 1948 zog er nach Tuttlingen und er erfuhr diverse Ehrungen, darunter das Bundesverdienstkreuz am Bande. Drei Jahre vor seinem Tod ging Steppes zurück nach Ulrichsberg und verstarb dort 1968.

Höchste Qualität

Bei uns erwerben Sie nur Originale aus der

angegebenen Zeit, keine Kopien oder

Reproduktionen!

angegebenen Zeit, keine Kopien oder

Reproduktionen!

Besonderer Schutz

Alle Kunstwerke auf Papier sind durch ein

spezielles Klapp-Passepartout aus Karton nach

Museumsstandard geschützt!

spezielles Klapp-Passepartout aus Karton nach

Museumsstandard geschützt!

Ein Monat Rückgaberech

Alle Ihre Einkäufe können Sie innerhalb eines

Monats kostenlos zurückgeben!

Monats kostenlos zurückgeben!

Schneller Versand

Alle unsere Kunstwerke und Bücher sind vorrätig und

werden innerhalb von einem Tag nach Ihrer

Bestellung verschickt"!

werden innerhalb von einem Tag nach Ihrer

Bestellung verschickt"!