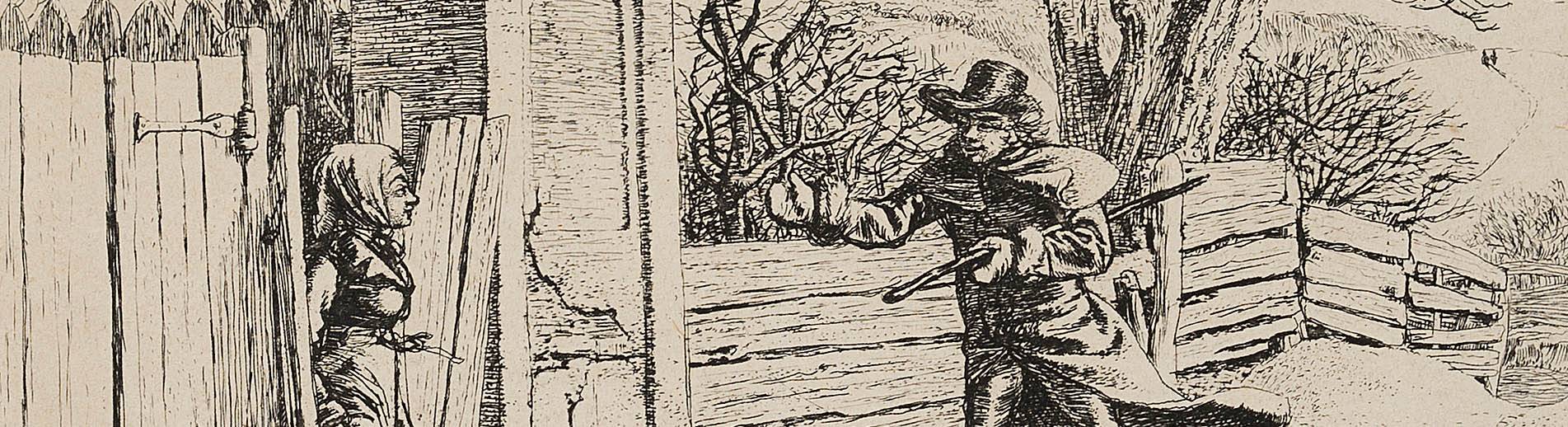

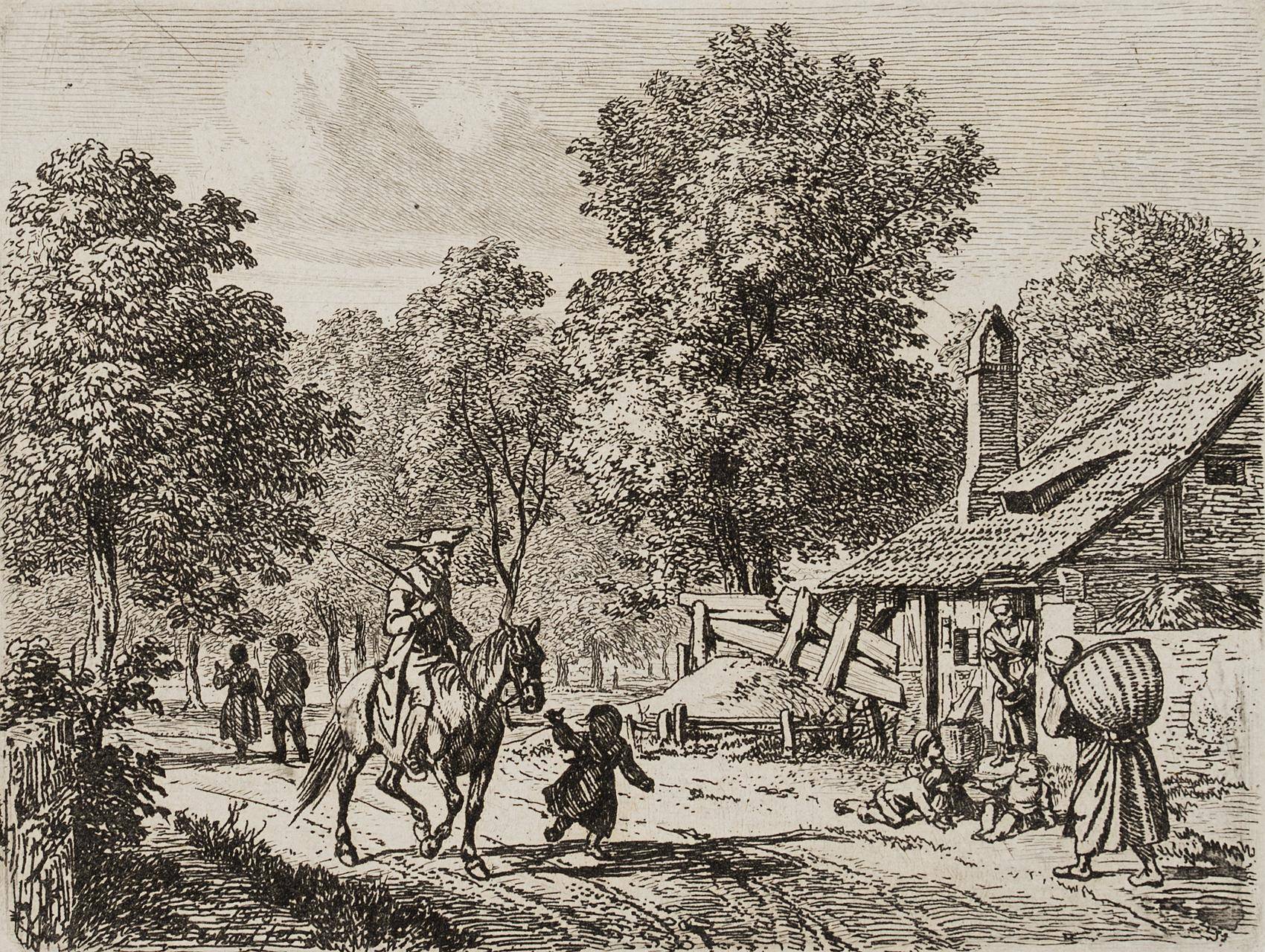

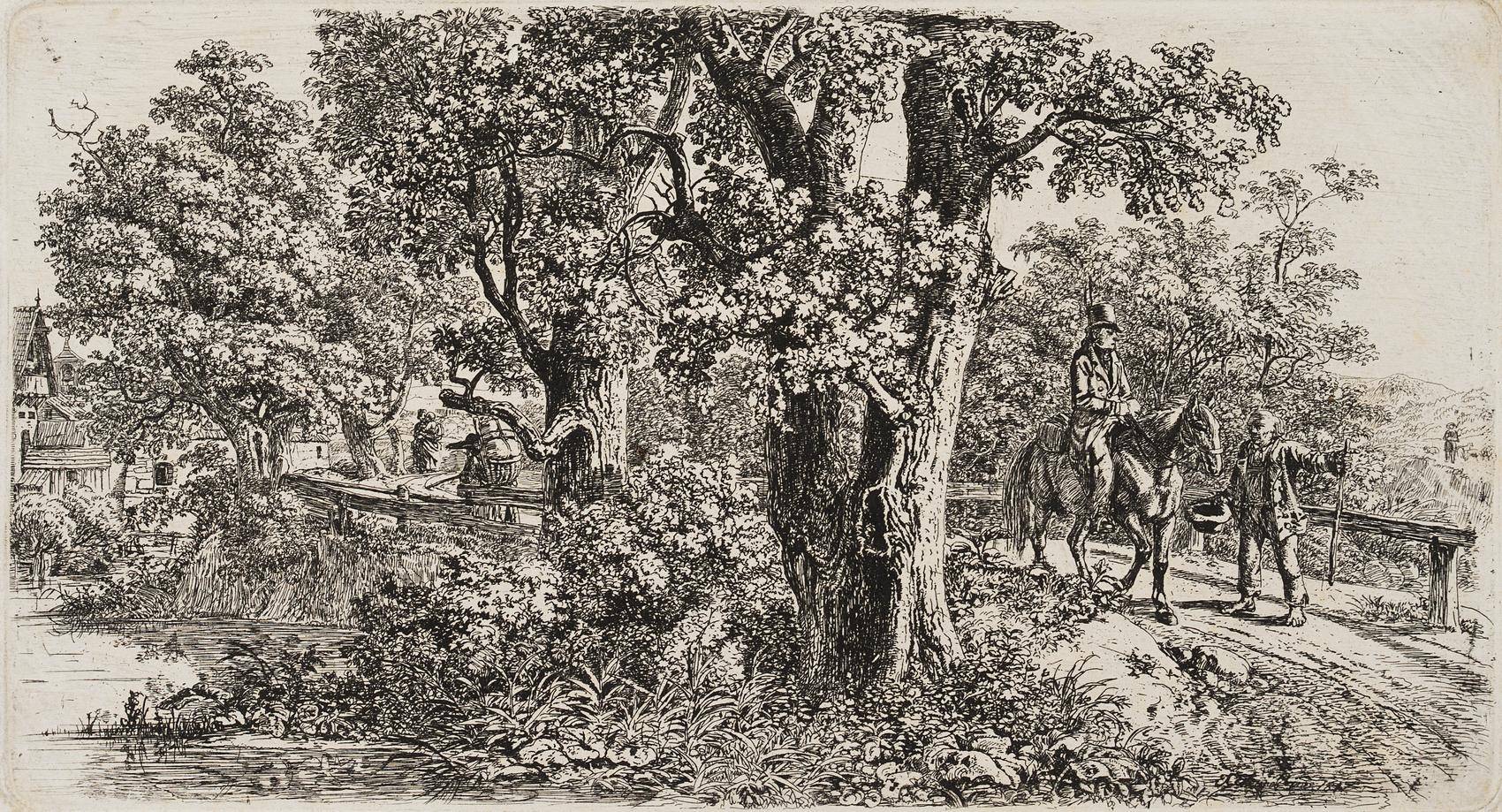

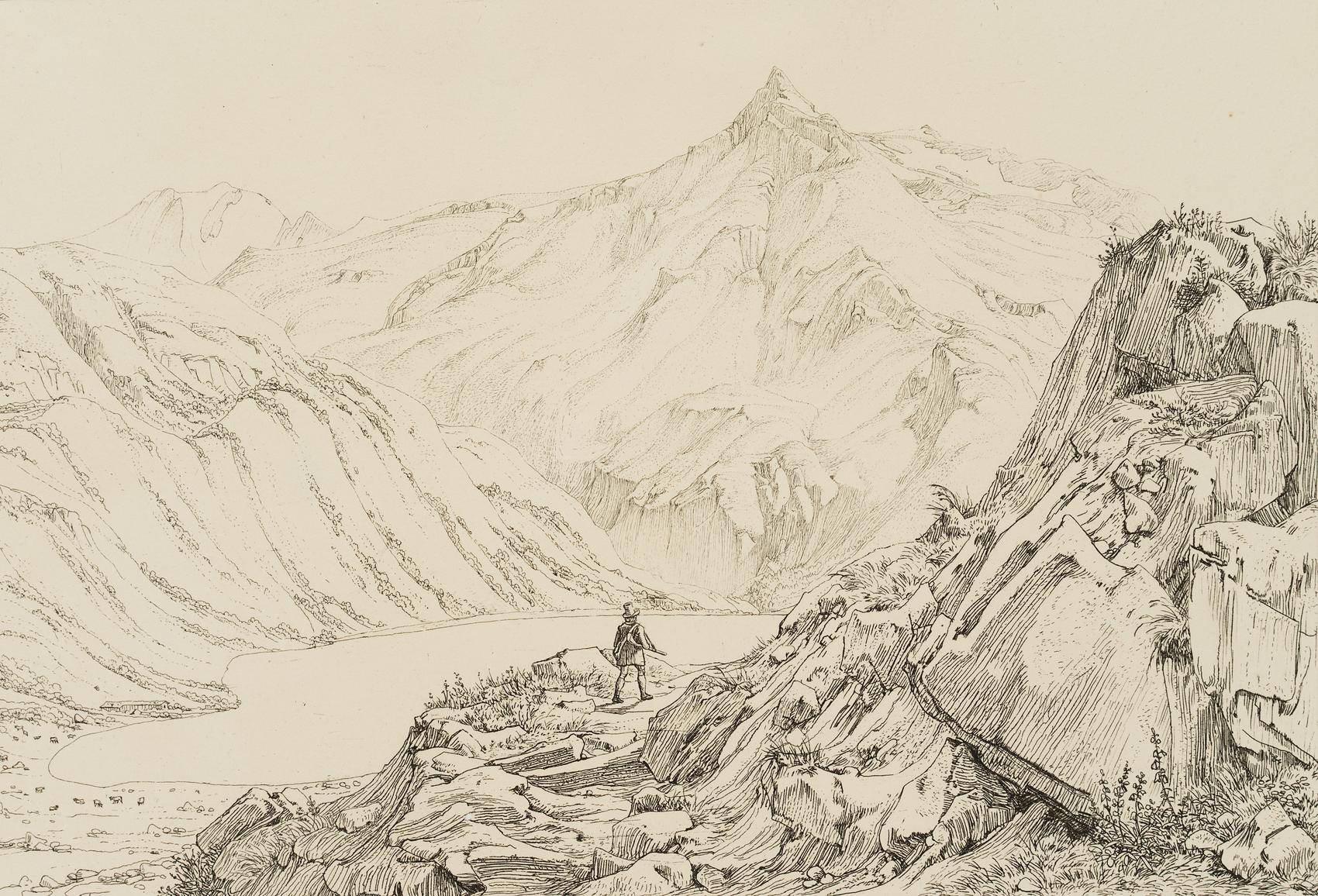

In den "Club 27", einer Liste von Rockmusikern, die nach exzessivem Lebenswandel jung verstarben, wird Johann Christoph Erhard wohl nie aufgenommen werden, obgleich er noch kurz vor seinem 27. Geburtstag verschied. Denn obwohl dem Künstler die Rockmusik natürlich völlig unbekannt war, hätte er aus heutiger Sicht diese Anerkennung verdient. Denn auch er durchlebte ein kurzes, von psychischer Aufruhr bewegtes Leben und hinterließ ein relenavtes Werk für die Nachwelt. Durch die kunstsinnige Familie gefördert, erhielt er Zeichenunterricht in der Werkstatt des Ambrosius Gabler, wo er Johann Adam Klein kennenlernte, der ihn als Freund fortan begleitete. Beide verband die Leidenschaft für ausgedehnte Studienausflüge und genaue Naturstudien. Trachtentragende Einheimische, häufig in Begleitung von Tieren, sowie die allgegenwärtigen Soldaten der Napoleonischen Kriege, sind stetig wiederkehrende Protagonisten. Italien zog Erhard immer wieder in seinen Bann, wo er die Nähe der deutschen Künstler in Rom suchte. Hier machte sich spätestens der melancholische Zustand seiner Psyche bemerkbar. Halluzinationen führten zu einem ersten Suizidversuch um Weihnachten 1820, dem weitere folgten. Im Januar 1822 verstarb er in Rom an den Verletzungen eines selbst zugefügten Pistolenschusses.

Höchste Qualität

Bei uns erwerben Sie nur Originale aus der

angegebenen Zeit, keine Kopien oder

Reproduktionen!

angegebenen Zeit, keine Kopien oder

Reproduktionen!

Besonderer Schutz

Alle Kunstwerke auf Papier sind durch ein

spezielles Klapp-Passepartout aus Karton nach

Museumsstandard geschützt!

spezielles Klapp-Passepartout aus Karton nach

Museumsstandard geschützt!

Ein Monat Rückgaberech

Alle Ihre Einkäufe können Sie innerhalb eines

Monats kostenlos zurückgeben!

Monats kostenlos zurückgeben!

Schneller Versand

Alle unsere Kunstwerke und Bücher sind vorrätig und

werden innerhalb von einem Tag nach Ihrer

Bestellung verschickt"!

werden innerhalb von einem Tag nach Ihrer

Bestellung verschickt"!