Produktinformationen "Das Begräbnis des Ritters"

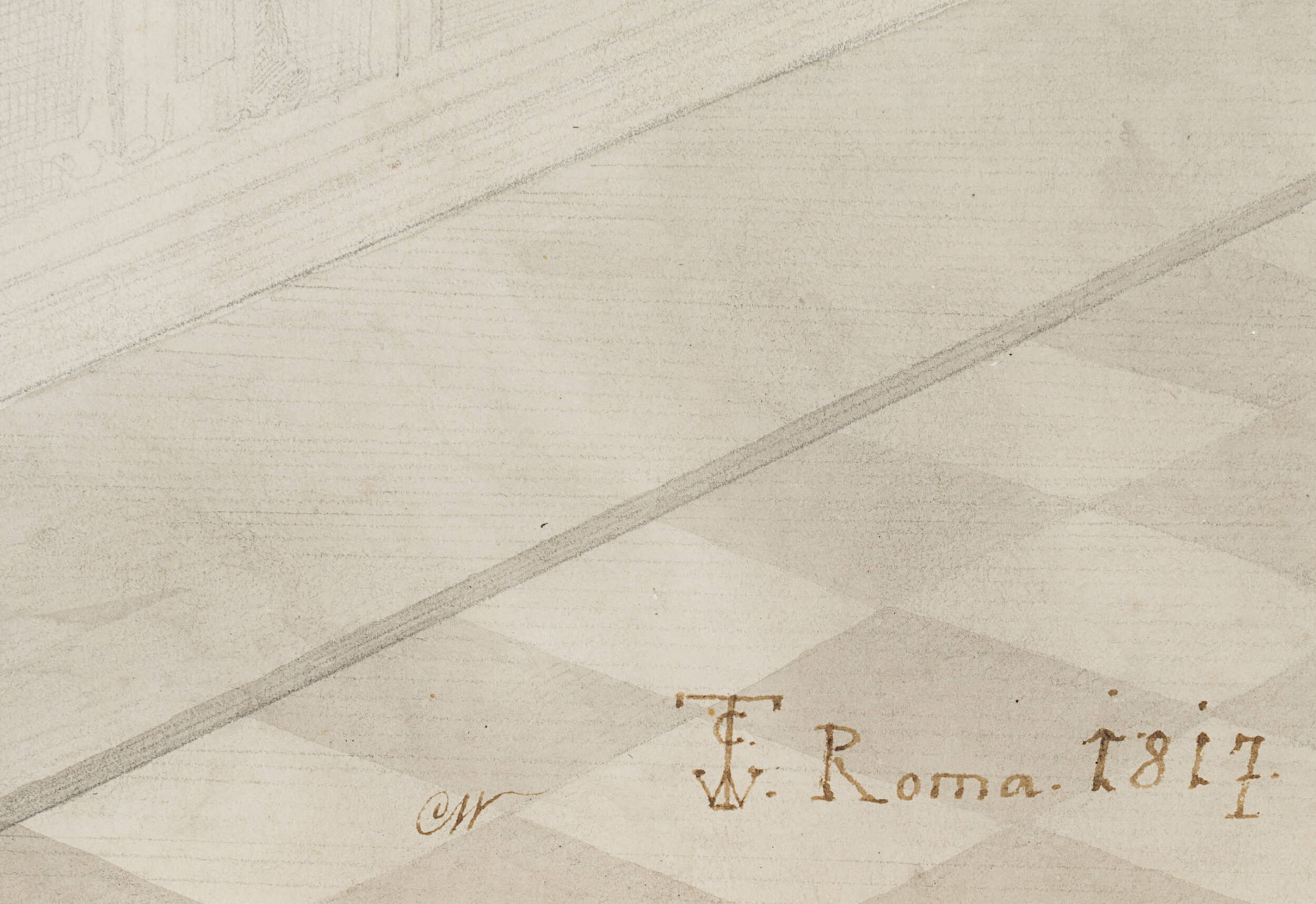

Noch immer liegen zwei Finger auf der Klinge seines Schwertes, niedergestreckt vielleicht von einer ganz gleichartigen Waffe in einem Kampf auf Leben und Tod. Neben dem aufgebahrten Leichnam wird die junge Witwe mit ihrem Säugling, der nun vaterlos aufwachsen muss, von einem ehrwürdigen Ritter mit dichtem Bart getröstet. Sehen wir hier eine Familie in Trauer um den gefallenen Gemahl und Sohn? Gehüllt in prachtvolle Harnische und höfische Mode, könnten die Figuren in der Kulisse einer gotischen Kirche aus einem Theaterstück stammen. Und tatsächlich ließe sich ein kleines Wappen am Pfeiler der Kirche als Fingerzeig für den Entstehungshintergrund lesen. Vorsichtig lässt das Wappen Württembergs über eine Verbindung zu dem 1774 uraufgeführten Drama Götz von Berlichingen spekulieren. Der noch junge Johann Wolfgang Goethe hatte das Drama auf Grundlage der autobiographischen Schrift des schwäbischen Reichsritters Gottfried von Berlichingen geschrieben und in der Folge eine Vielzahl von Ritterromanen im deutschsprachigen Raum inspiriert. Sein historisch recht genauer Blick auf das späte Mittelalter birgt die Beschäftigung mit dem zu Ende gehenden Rittertum und thematisiert nicht nur die Auseinandersetzung mit der von neuer Kriegstechnik überholten ‚Truppengattung‘ des lanzentragenden Reiters sondern auch die Ausübung von Recht eines Landesherren gegenüber seinen untergebenen Ständen. Mit einem verklärten Blick auf das Mittelalter wurde die Zeit der Helden und Ritter in der Romantik zu einem wiederkehrenden Thema, das Literatur und Kunst des 19. Jahrhunderts prägte. Die Zeichnung Carl Wilhelm Tischbeins will uns von Ritterlichkeit und Tapferkeit erzählen, von Tod und Trauer, Zuneigung und Loyalität. Und in der Tat sehen wir weniger das Bild aus Goethes Drama vermittelt, in dem diese Szene konkret nicht zu finden ist, als das der romantischen Rezipienten. Während Goethe ganz im Stile William Shakespeares von Lieben und Intrigen berichtet und eine komplexe Erzählung aufgrund historischer Überlieferungen erfindet, wird in Tischbeins Zeichnung heroisiert. Im mitfühlenden Blick des bärtigen Ritters, man will gar den Titelhelden Götz selbst vermuten, der seine Schwester Maria über den Tod des vergifteten Adelbert von Weislingen trösten möchte, sowie der Berührung der Hände von schlafendem Säugling und Ritter liegt der emotionale Kulminationspunkt der Zeichnung. Im Angesicht des verlorenen Geliebten wird hier die ganze Geschichte erzählt. Es wäre zu frei interpretiert, in den verschwörerischen Blicken der Herren im Hintergrund oder dem, die Figuren bildlich entzweienden Starren der Edeldame mittig, noch weitere Figuren aus Goethes Drama auszumachen. Mit der Datierung „Roma 1817“ lässt sich die Zeichnung in den Umkreis der Deutsch-Römer des frühen 19. Jahrhunderts zuordnen. Die Gruppe der Nazarener in Rom hatten mit ihrer religiösen Kunst bereits erfolgreich das christliche Mittelalter in die moderne Bildwelt gerufen. Das Datum 1817 doppelt sich zudem mit einem Ereignis, das sich in die aufblühende Ritterromantik einflechten lässt. Friedrich Rückert veröffentlichte im selben Jahr sein Gedicht Der alte Barbarossa und machte aus dem historischen Kaiser Friedrich I. des Heiligen Römischen Reiches die Nationalfigur des 19. Jahrhunderts, die uns im bildlichen Gedächtnis bis heute überliefert ist. Kurz nach Erscheinen des Gedichtes wurde Barbarossa von Künstlern als stolzer bärtiger Ritter dargestellt und ähnelte nicht erst in Karl Friedrich Lessings fast ikonisch gewordenem Bildnis von 1840 auffällig dem hier gezeigten Krieger (Abb. S. 114). Auch dem Kaiser aus dem Hause der Staufer, die ebenfalls dem Schwabenland entstammten, wäre das Wappen in der hier gezeigten Kirche leicht zuzuordnen. Wollten wir jedoch den rotbärtigen Herrscher in der Zeichnung sehen, so hieße es allerdings nach den Schicksalen von elf überlieferten Nachkommen zu forschen, Legenden eingeschlossen, um die hier gezeigte Szene zu entschlüsseln. Ohne die Figuren also abschließend interpretieren zu wollen, so lässt sich doch in jedem Fall konstatieren, dass die Darstellung dem Zeitgeist der Ritterromantik des frühen 19. Jahrhunderts entspricht. Vielleicht die Zeilen Goethes im Nachklang memorierend, vielleicht an den zur nationalen Heldenfigur der Heimat emporgehobenen Kaiser denkend, zeichnete Carl Wilhelm Tischbein in Rom dieses gefühlvoll abgestimmte Bild eines verklärten Mittelalters und erzählt nicht zuletzt seine eigene Geschichte von ritterlichen Tugenden. Als Nachkomme von Johann Friedrich August Tischbein, dem ‚Leipziger Tischbein‘ gehörte Carl Wilhelm zur dritten Generation der Künstlerfamilie Tischbein, die ebenso wie die seit Mitte des 18. Jahrhunderts bestehende Seitenlinie Strack sich vor allem als Hofmaler im Großherzogtum Oldenburg und der Grafschaft Schaumburg-Lippe hervortaten. (Text: Benedikt Ockenfels)

Vollständigen Katalogtext als pdf herunterladen

Vollständigen Katalogtext als pdf herunterladen