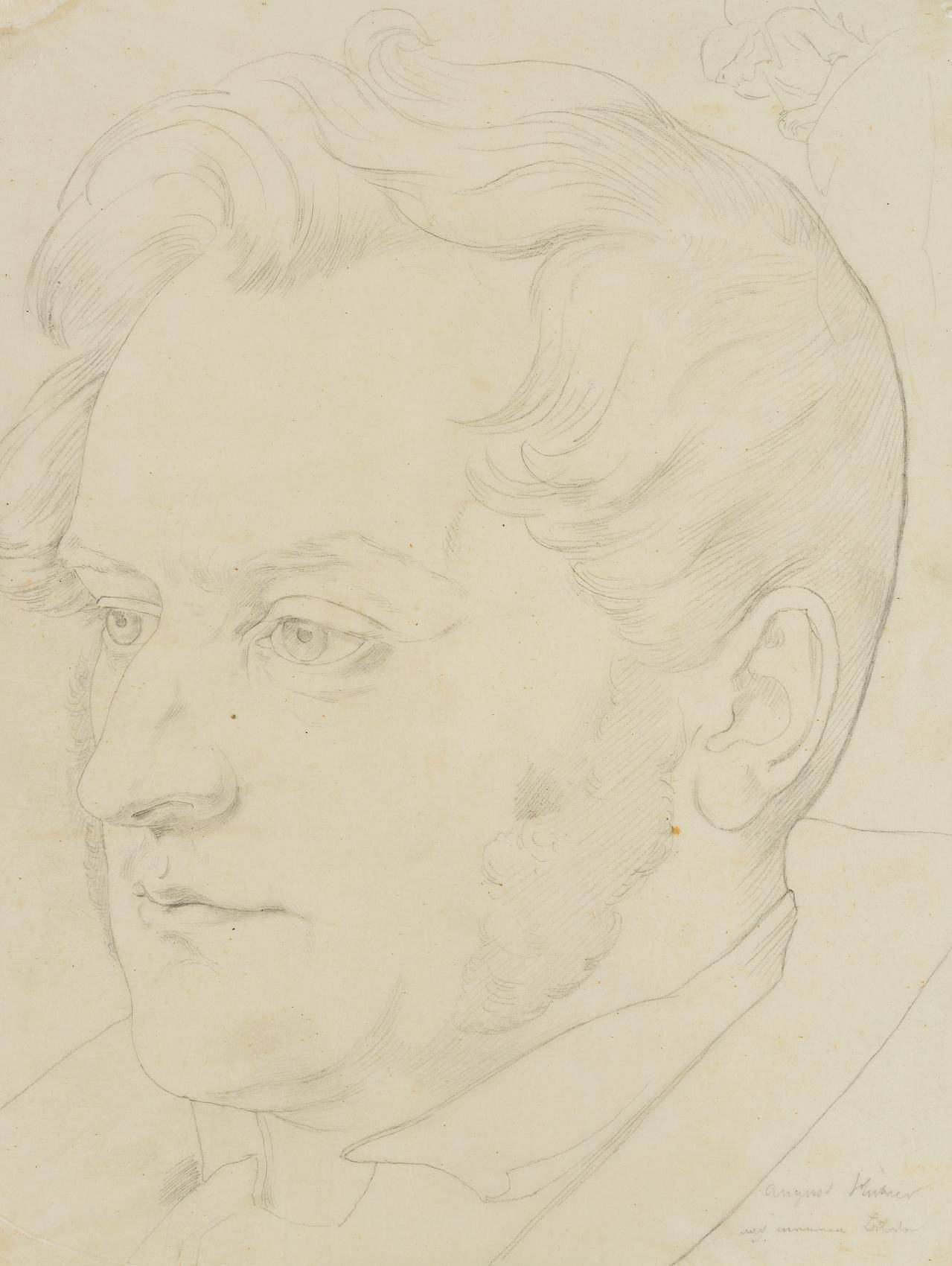

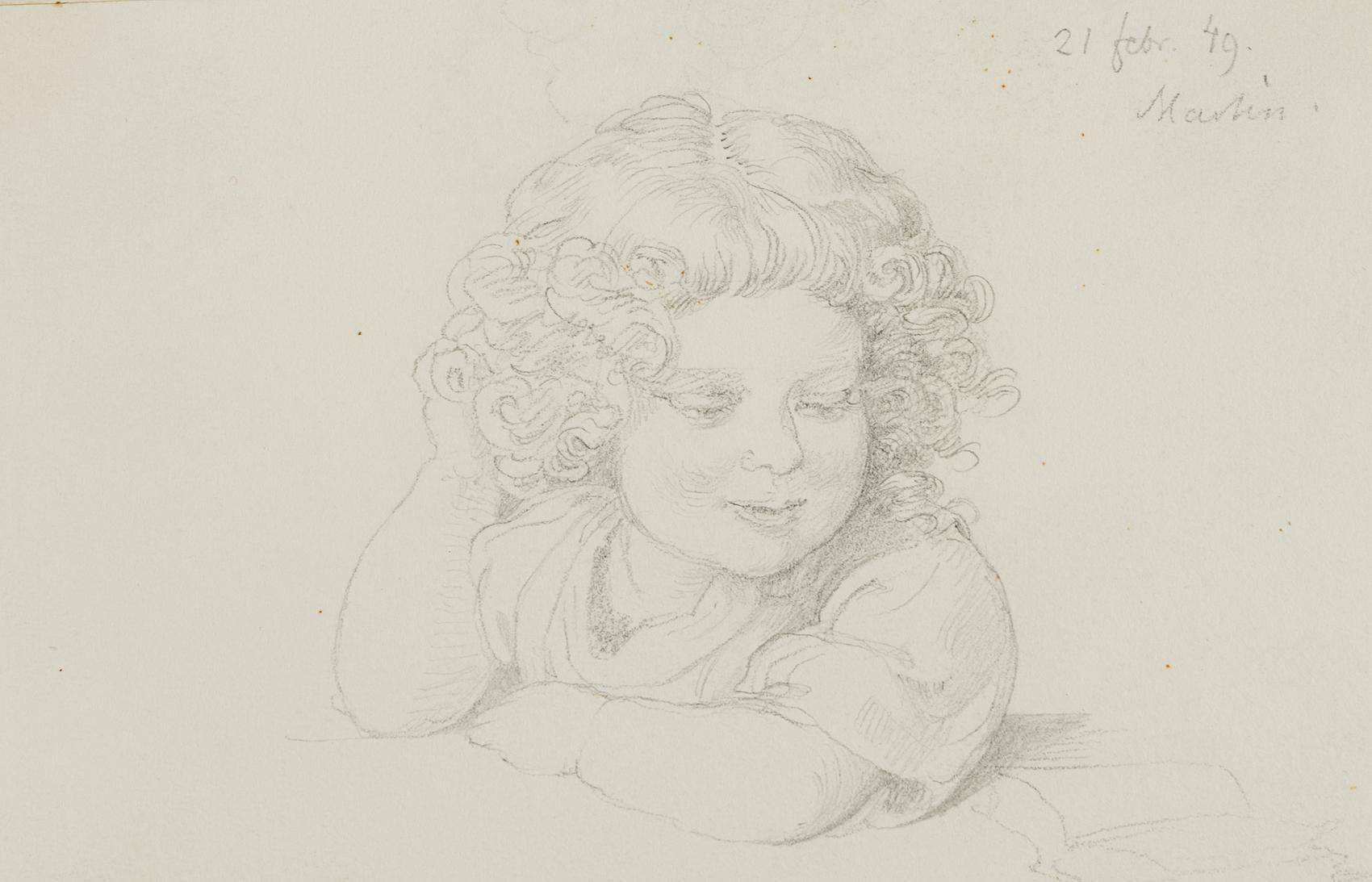

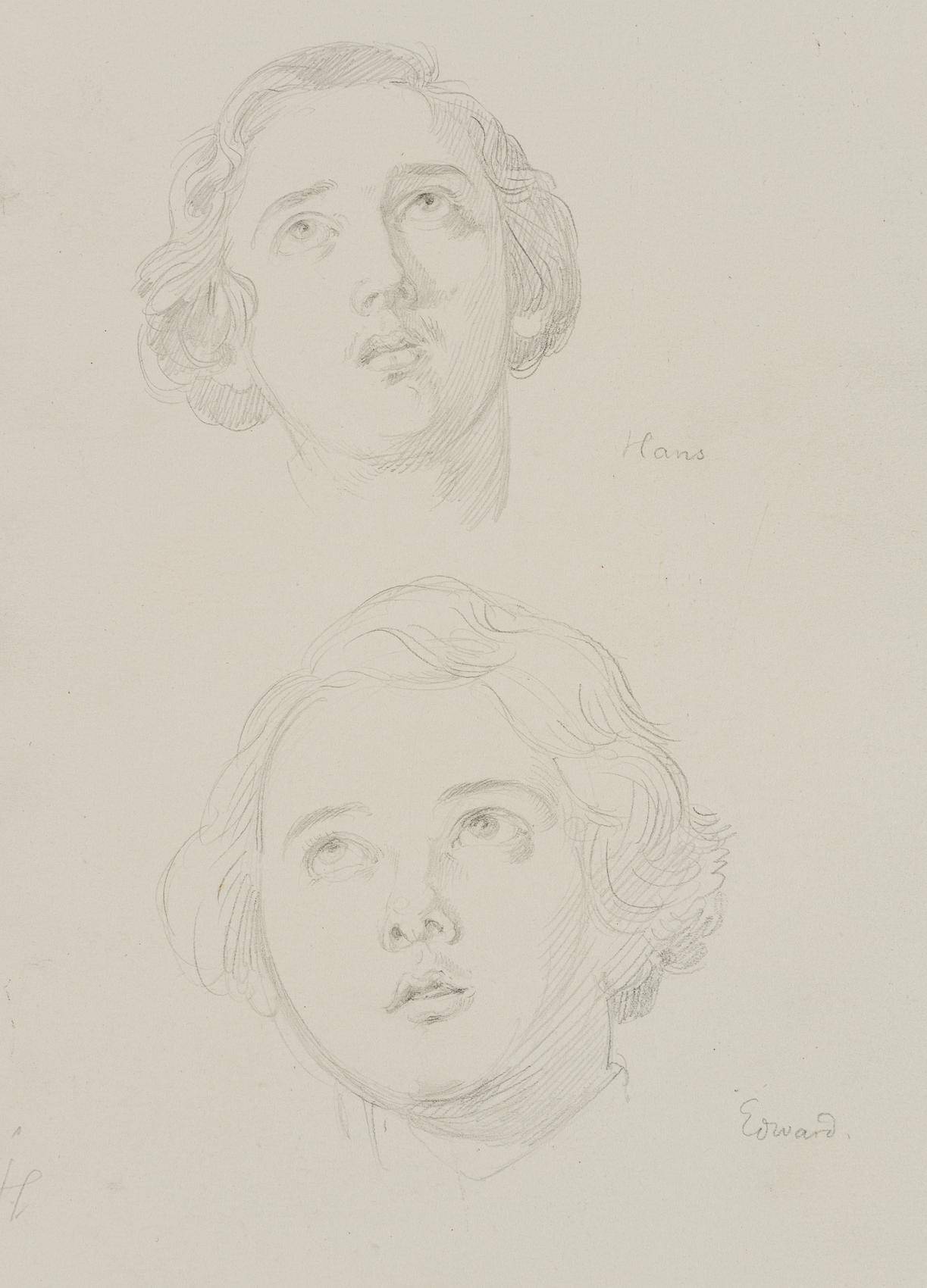

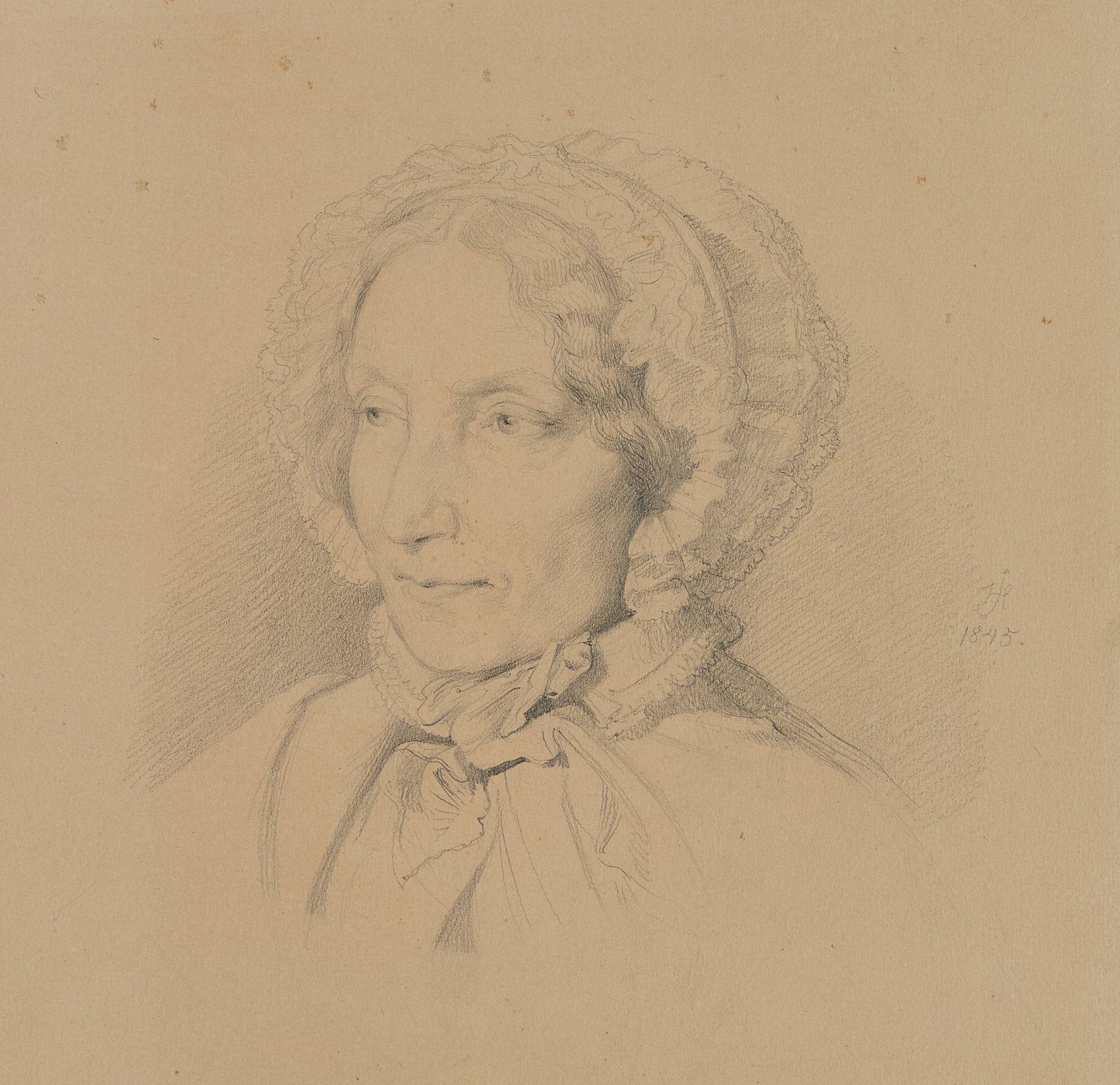

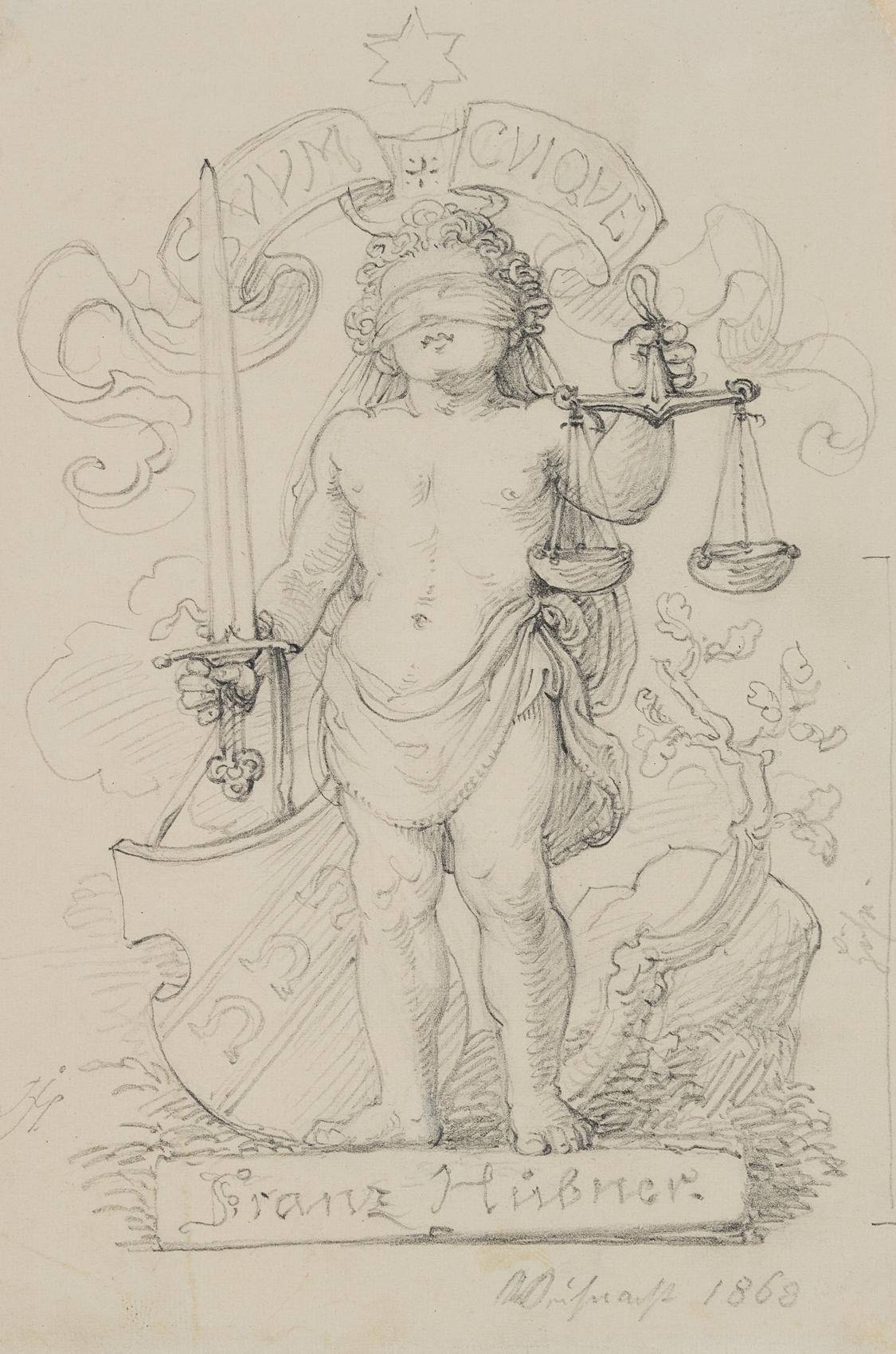

Julius Hübner kam 1806 in Oleśnica (seinerzeit Oels in Schlesien) zur Welt. Ab 1821 studierte er an der Kunstakademie zu Berlin und seit 1823 im Atelier Wilhelm von Schadows. Als dieser 1826 zum Direktor der Kunstakademie in Düsseldorf ernannt wurde, folgte der Freundeskreis um Hübner dem Ruf Schadows. Als geschlossene Künstlergruppe unter einem Lehrer und durch dessen intensive Bemühungen, die Düsseldorfer Akademie zu beleben, bildete sich das Kollektiv, das spätestens seit 1828 als Düsseldorfer Schule bezeichnet wurde. Diesem war eine idealisierende Darstellungsweise zu eigen sowie eine enge Orientierung an literarischen Motiven. Hübner reiste im Anschluss nach Italien, verbrachte Zeit in Berlin und Düsseldorf und ging 1839 schließlich an die Dresdner Kunstakademie. 1842 wurde er dort zum Professor ernannt und von 1871 bis 1882 als Nachfolger Schnorrs von Carolsfeld als Direktor der königlichen Gemäldegalerie eingesetzt. Hübner verstarb 1882 in Loschwitz bei Dresden.

Höchste Qualität

Bei uns erwerben Sie nur Originale aus der

angegebenen Zeit, keine Kopien oder

Reproduktionen!

angegebenen Zeit, keine Kopien oder

Reproduktionen!

Besonderer Schutz

Alle Kunstwerke auf Papier sind durch ein

spezielles Klapp-Passepartout aus Karton nach

Museumsstandard geschützt!

spezielles Klapp-Passepartout aus Karton nach

Museumsstandard geschützt!

Ein Monat Rückgaberech

Alle Ihre Einkäufe können Sie innerhalb eines

Monats kostenlos zurückgeben!

Monats kostenlos zurückgeben!

Schneller Versand

Alle unsere Kunstwerke und Bücher sind vorrätig und

werden innerhalb von einem Tag nach Ihrer

Bestellung verschickt"!

werden innerhalb von einem Tag nach Ihrer

Bestellung verschickt"!