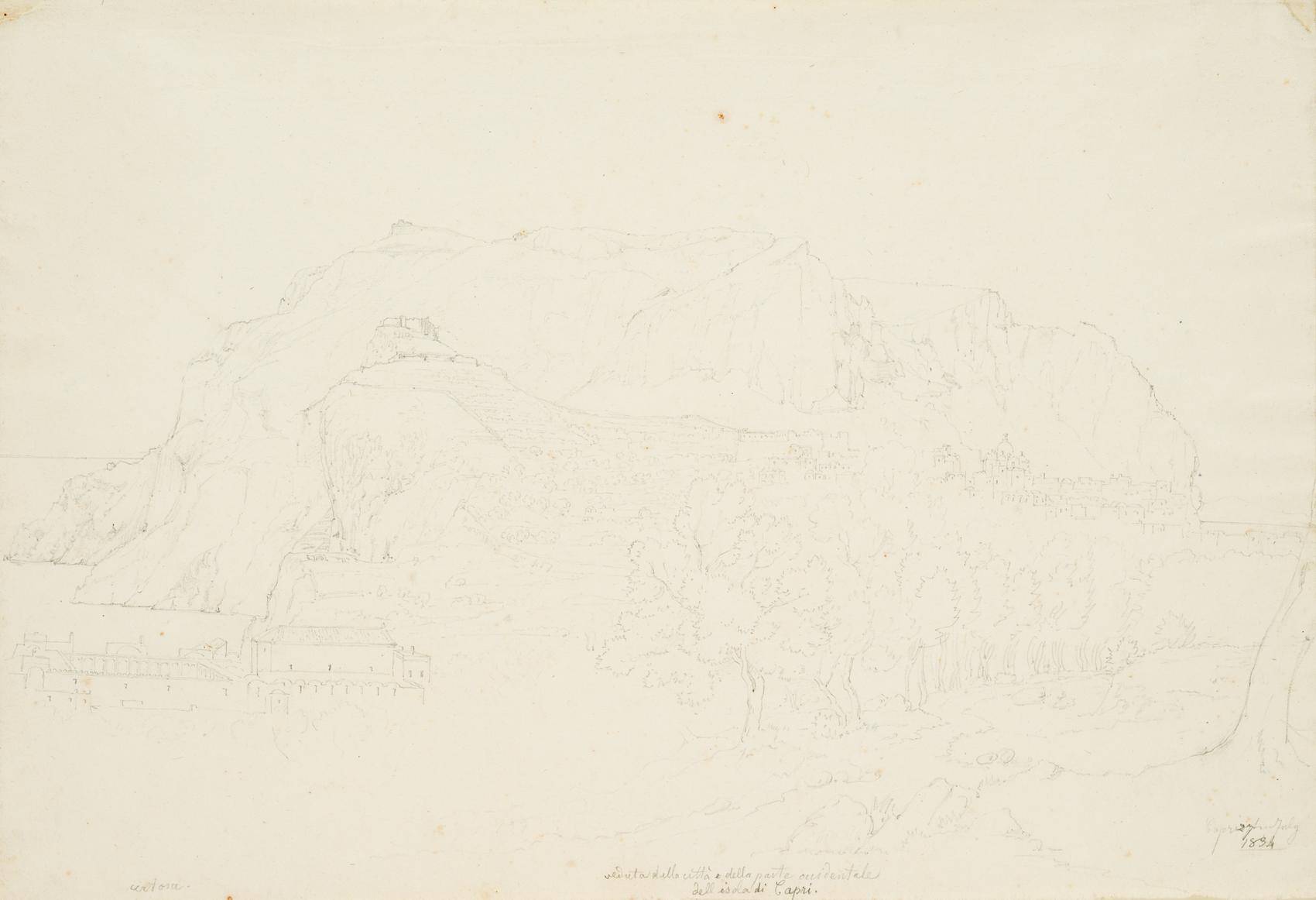

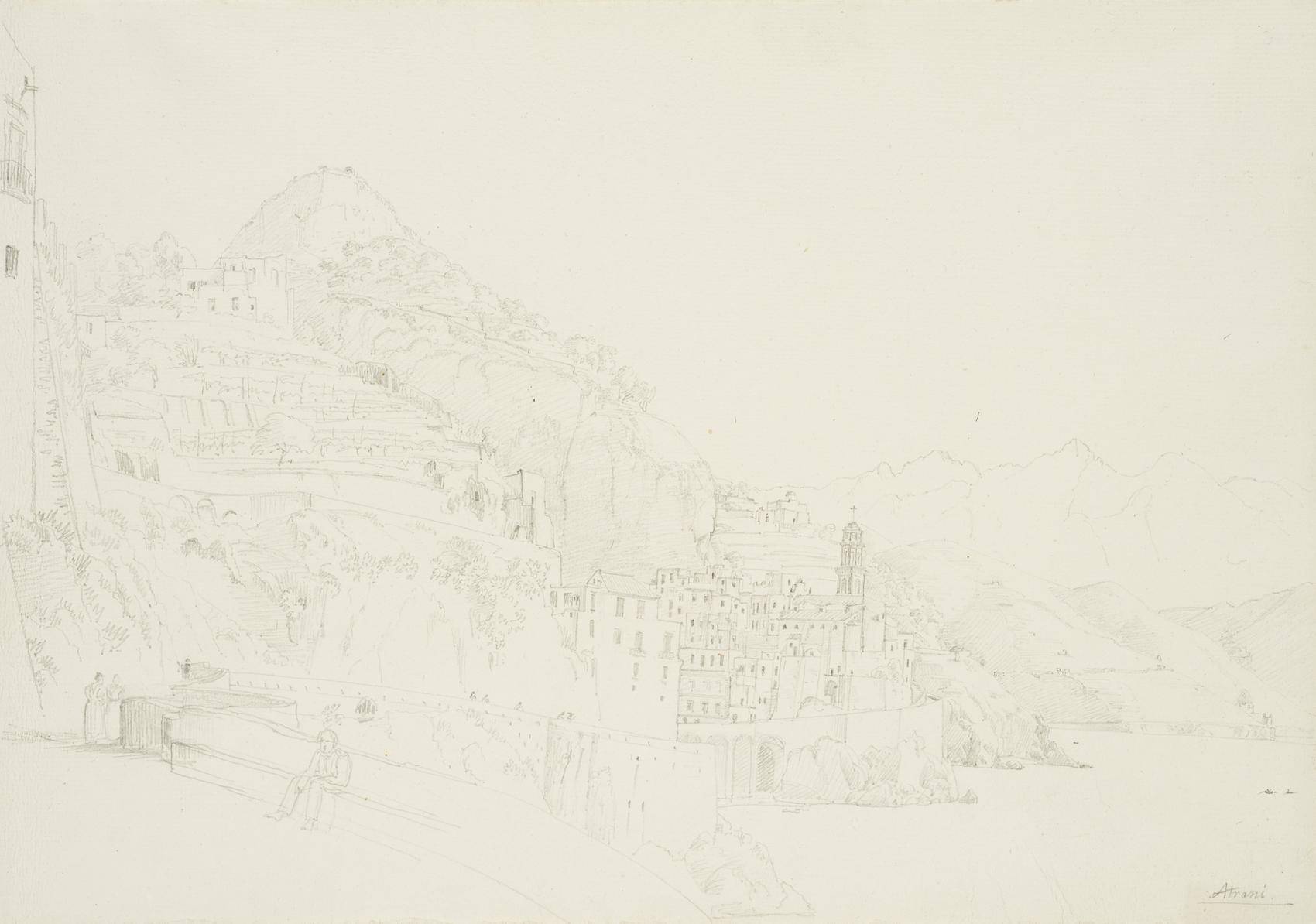

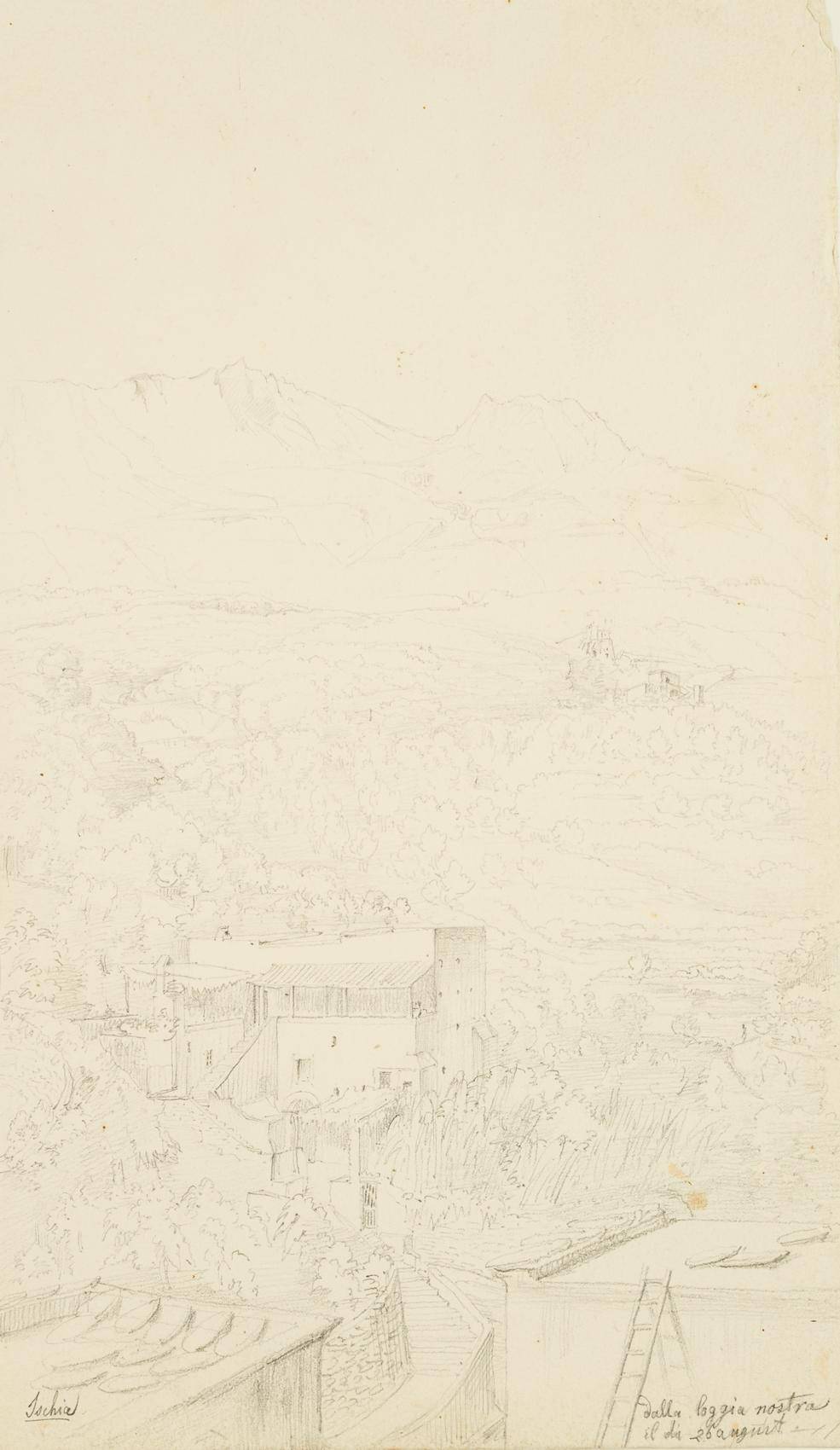

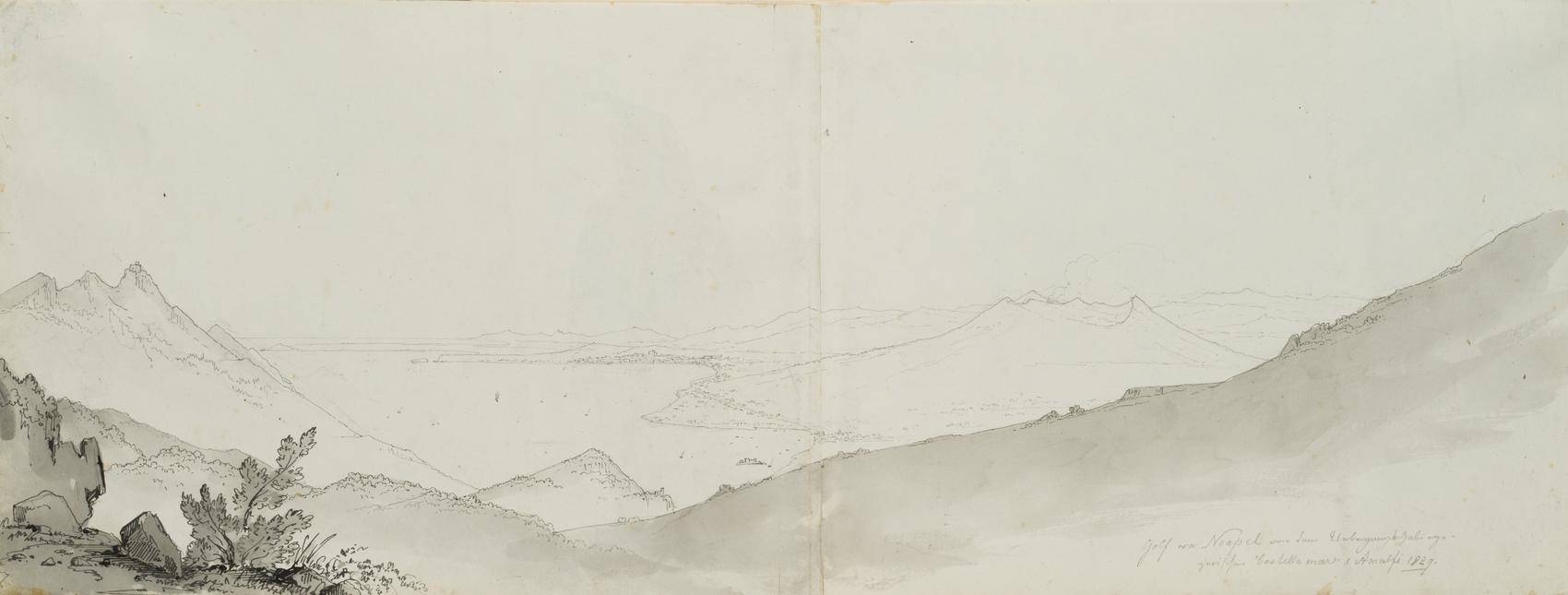

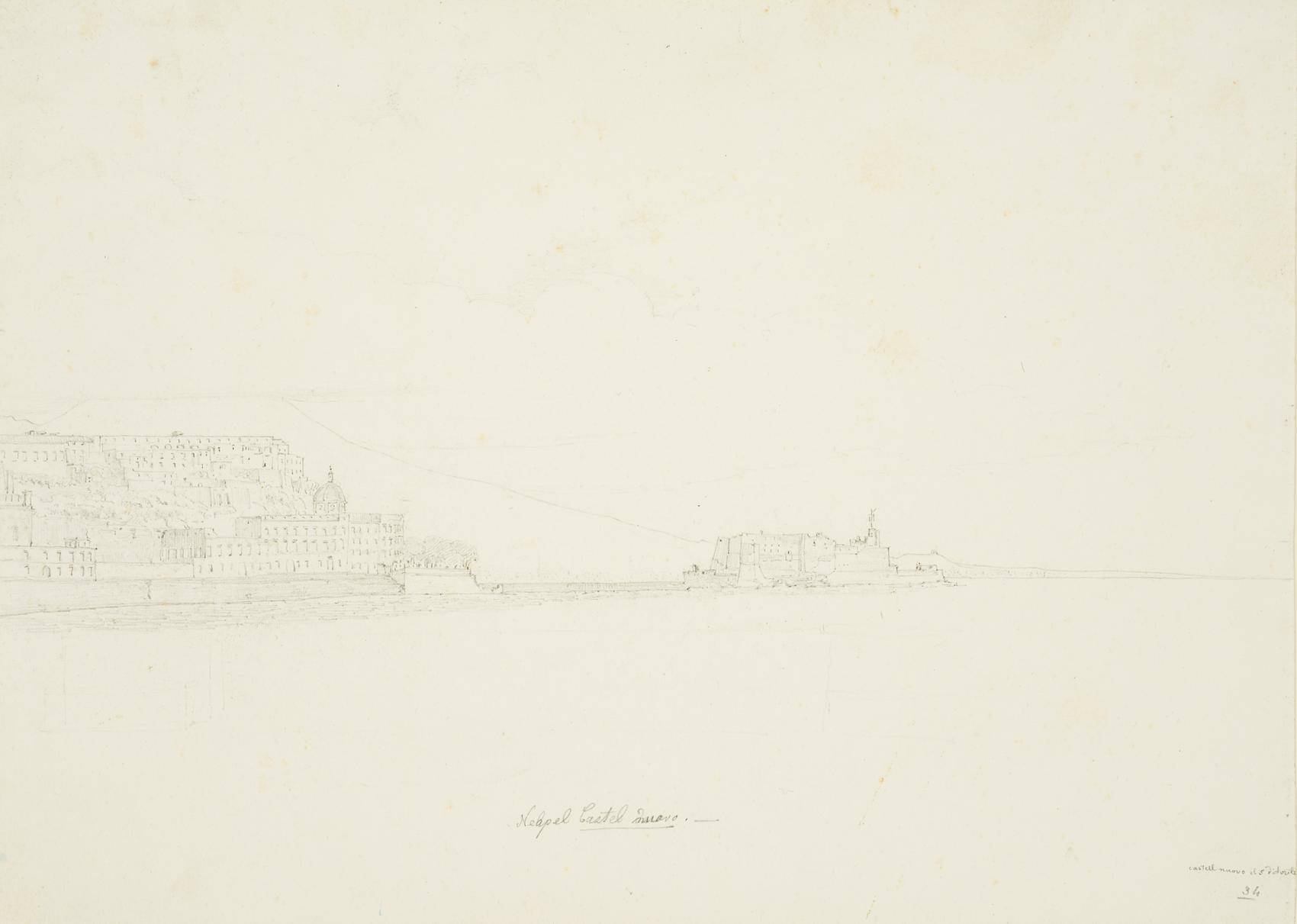

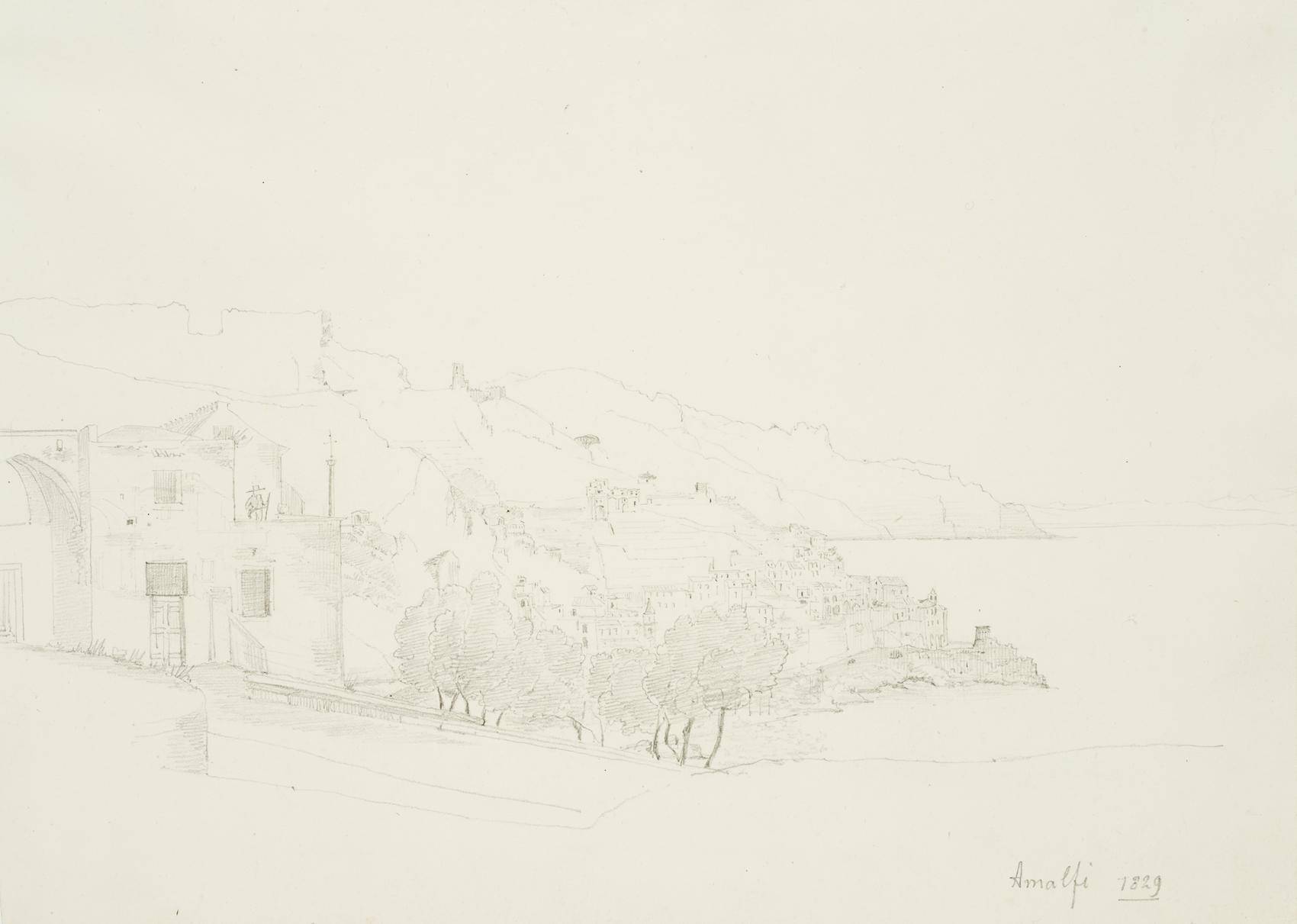

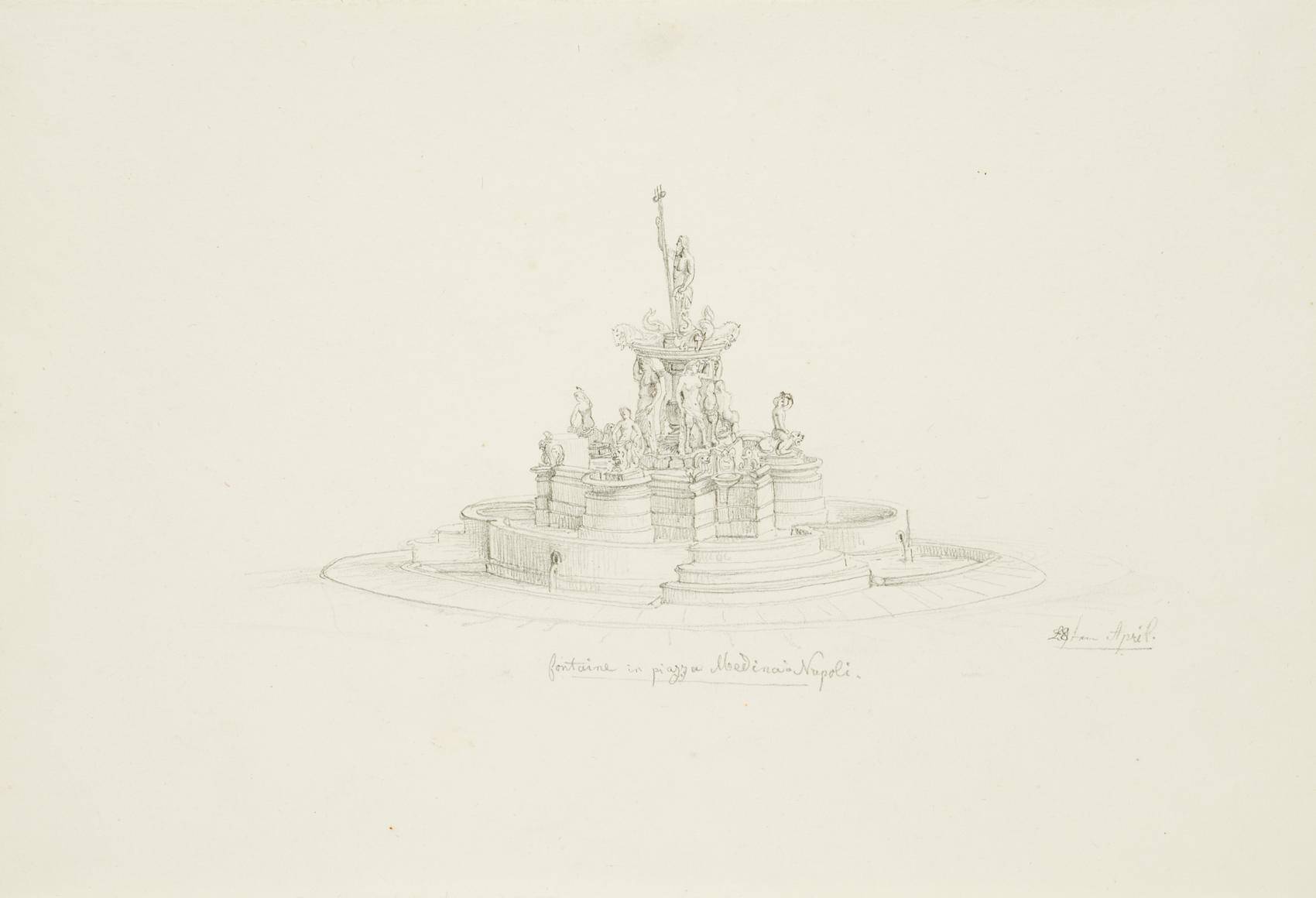

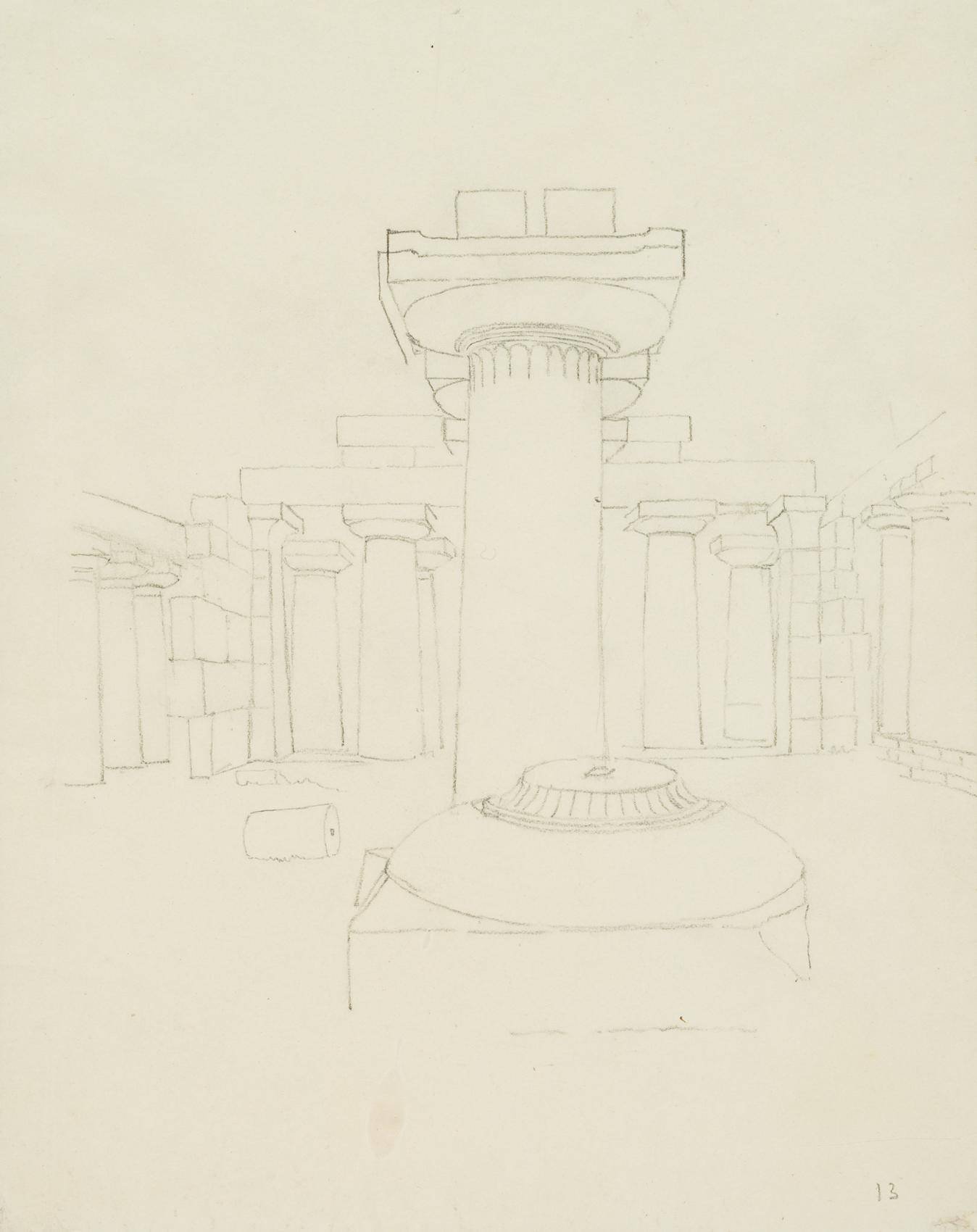

Der 1805 in Elbersfeld geborene Peipers musste bereits in jungen Jahren den Tod beider Eltern verkraften. 1821 verließ er die Heimat um bis 1825 an der privaten Architekturschule Friedrich Weinbrenners in Karlsruhe zu studieren. Kurz darauf folgte die praktische Ausbildung bei Franz Christian Gau in Paris. Bis 1829 verblieb er in Frankreich und reiste von dort aus mehrfach nach Italien, eine Destination die ihn auch im weiteren Leben immer wieder anziehen sollte. Ein Jahr später ließ er sich in Frankfurt als Architekt nieder. Von 1840 bis 1844 führte er die heute lediglich im Skulpturenschmuck erhaltene alte Börse am Paulsplatz in Frankfurt aus und wurde indessen in die Britische Architektenkammer (RIBA) aufgenommen. Angesichts der Tatsache, dass ein selbstständiges architektonisches Werk Peipers‘ heute nicht mehr greifbar ist, erscheinen die zahlreichen in Italien entstandenen Zeichnungen umso wertvoller, denn gleichwohl sie nicht die Architektur zum primären Inhalt haben, begriff sich Peipers stets als Architekt, der stolz mit "Peipers, Architekt" signierte. Anerkennung für sein Werk erhielt er durch den mehrfachen Vorsitz der Frankfurter Künstlergesellschaft. Er verstarb 1878 in seiner Wahlheimat Frankfurt am Main.

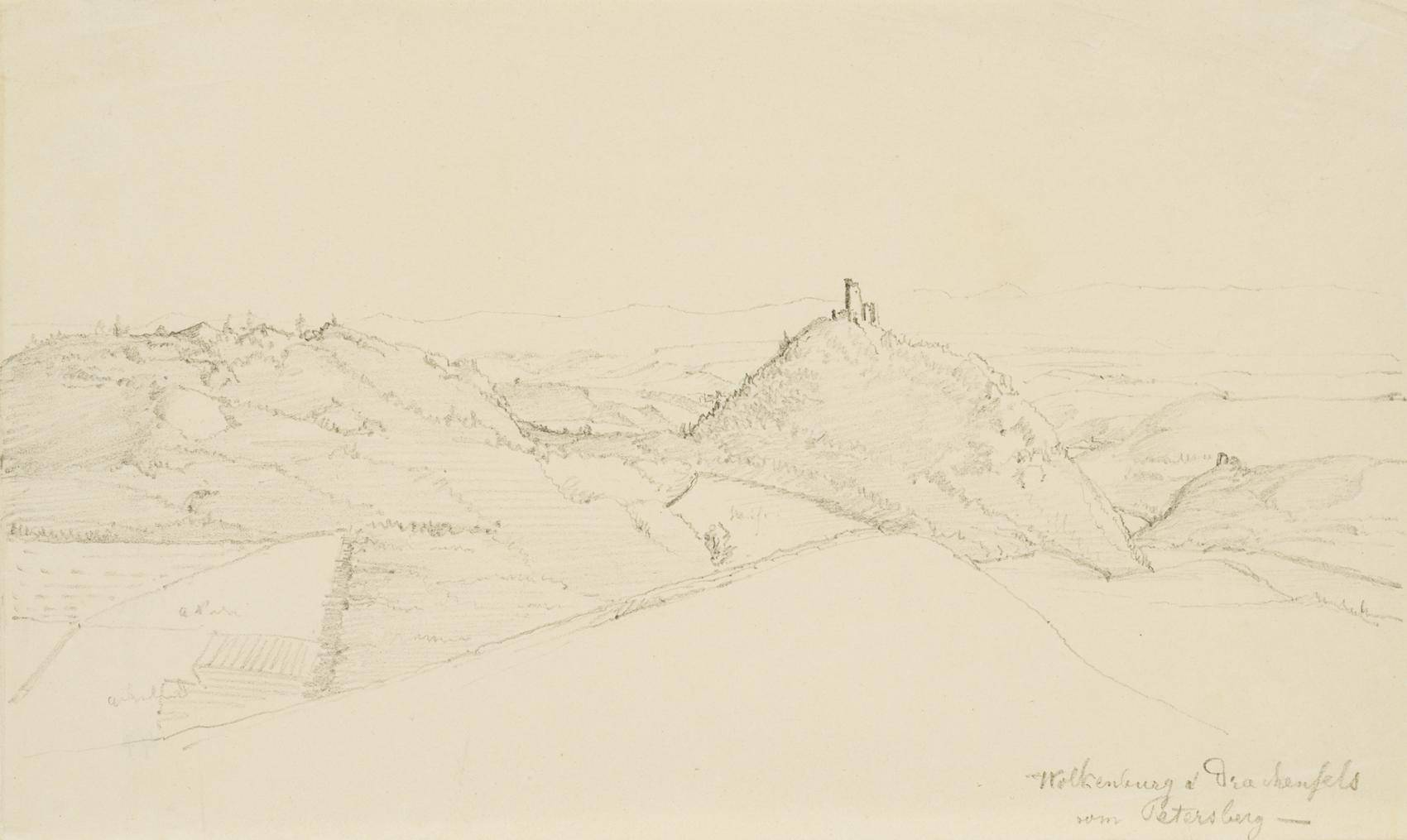

Ansicht der Burgen Wolkenburg und Drachenfels vom Petersberg aus gesehen

950,00 €

*

Jakob Friedrich Peipers

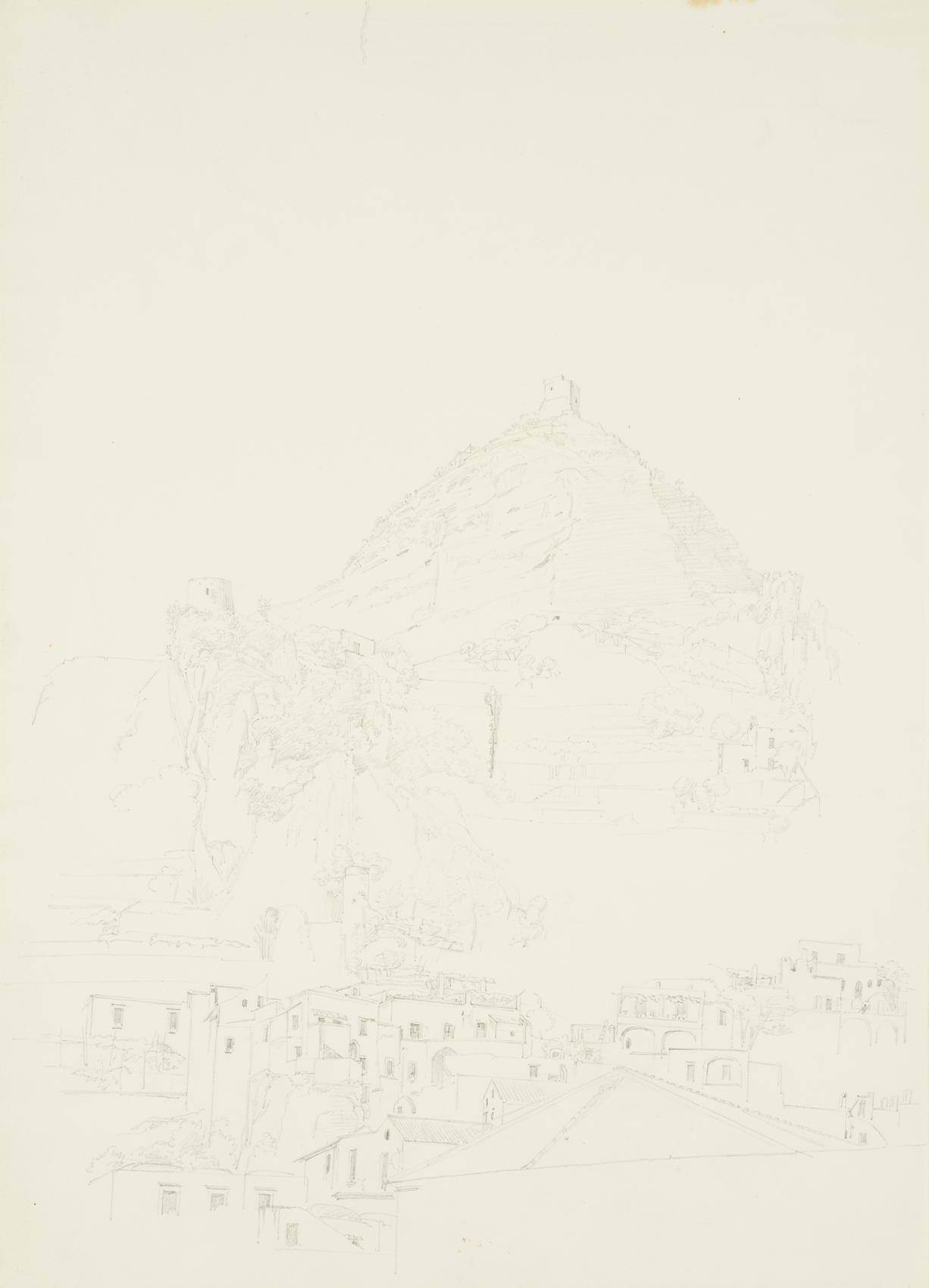

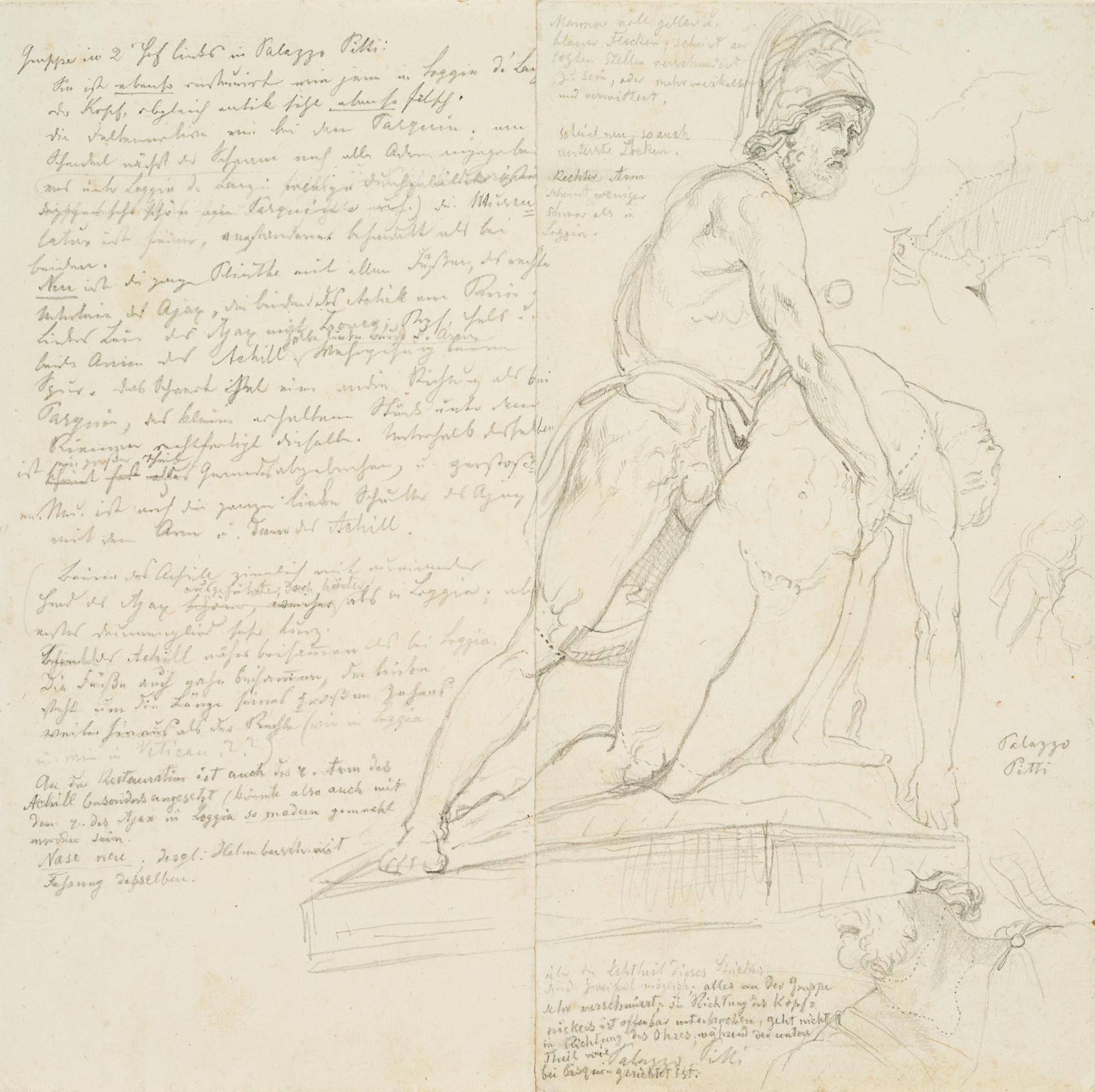

Skizze nach der sog. Pasquino-Gruppe in der Loggia dei Lanzi in Florenz

340,00 €

*

Jakob Friedrich Peipers

Skizze nach der sog. Pasquino-Gruppe in der Loggia dei Lanzi in Florenz

340,00 €

*

Jakob Friedrich Peipers

Höchste Qualität

Bei uns erwerben Sie nur Originale aus der

angegebenen Zeit, keine Kopien oder

Reproduktionen!

angegebenen Zeit, keine Kopien oder

Reproduktionen!

Besonderer Schutz

Alle Kunstwerke auf Papier sind durch ein

spezielles Klapp-Passepartout aus Karton nach

Museumsstandard geschützt!

spezielles Klapp-Passepartout aus Karton nach

Museumsstandard geschützt!

Ein Monat Rückgaberech

Alle Ihre Einkäufe können Sie innerhalb eines

Monats kostenlos zurückgeben!

Monats kostenlos zurückgeben!

Schneller Versand

Alle unsere Kunstwerke und Bücher sind vorrätig und

werden innerhalb von einem Tag nach Ihrer

Bestellung verschickt"!

werden innerhalb von einem Tag nach Ihrer

Bestellung verschickt"!